2021年11月9日,最高院举行新闻发布会,发布《关于深入开展虚假诉讼整治工作的意见》(下称:《意见》),介绍人民法院整治虚假诉讼十大典型案例(下称:典型案例)。

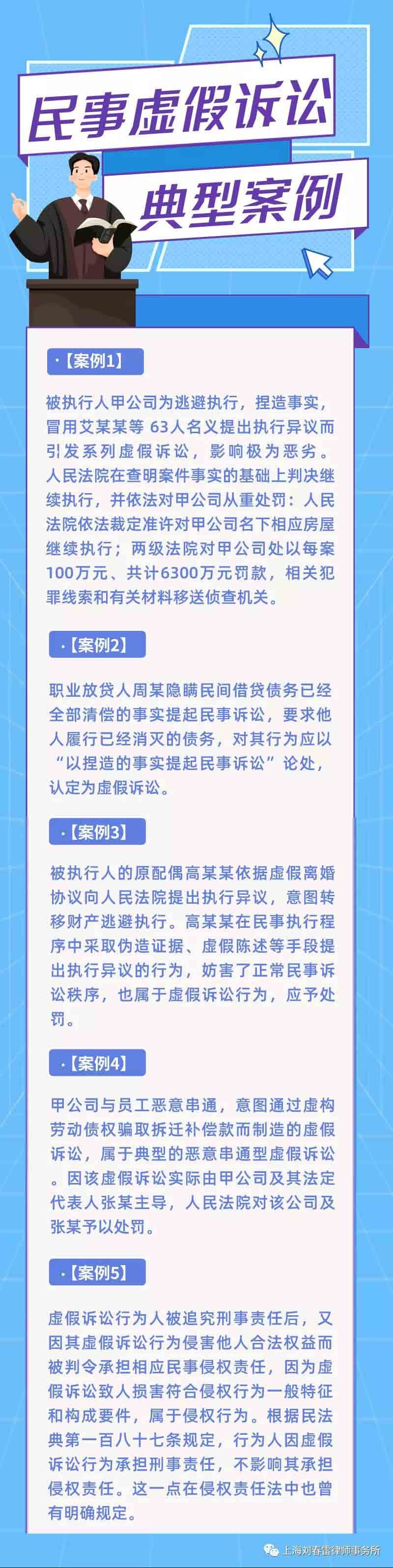

行为人单独或者与他人恶意串通,采取伪造证据、虚假陈述等手段,捏造民事案件基本事实,虚构民事纠纷,向人民法院提起民事诉讼,妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益。

向人民法院申请执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决、调解书及公证债权文书,在民事执行过程中以捏造的事实对执行标的提出异议、申请参与执行财产分配的,也属于虚假诉讼。

诉讼代理人、证人、鉴定人、公证人等与他人串通,共同实施虚假诉讼的,属于虚假诉讼行为人。

最高院明确整治虚假诉讼应坚持从严的基本原则,并强调系统综合施治。

1.加强立案甄别,做好标记警示。

通过立案辅助系统、中国裁判文书网等信息系统加强检索,对或存在虚假诉讼的当事人进行重点核实和标记,提示审判和执行部门重点关注。

2.多措并举,查明事实,依法限制撤诉权利。

若认定为虚假诉讼,不准许原告撤诉,应当依法驳回其诉讼请求。

3.慎查调解协议,确保真实合法。

①对当事人达成调解协议并申请法院出具调解书的,应审查协议内容是否符合案件基本事实、是否违反法律规定、是否涉及案外人利益、是否规避国家政策。

②当事人诉前达成调解协议,申请司法确认的,应当着重审查调解协议是否存在违反法律、行政法规强制性规定、违背公序良俗或者侵害国家利益、社会公共利益、他人合法权益等情形。

③诉前调解协议内容涉及物权、知识产权确权的,应当裁定不予受理,已经受理的,应当裁定驳回申请。

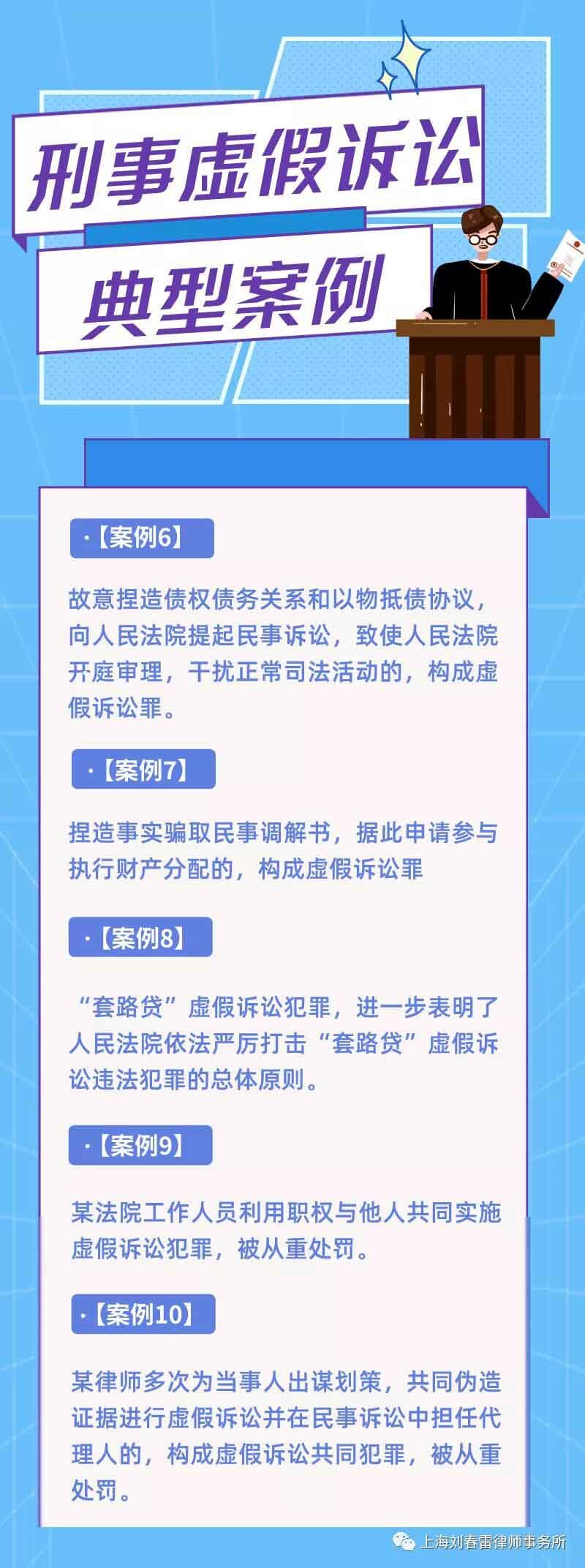

4.明确从重处罚情节。

凡情节恶劣、后果严重或者多次参与、制造系列虚假诉讼案件的,要加大处罚力度。

5.规定损害赔偿责任。

虚假诉讼侵害他人民事权益的,应当承担赔偿责任,赔偿责任大小可以根据其过错大小、情节轻重、受害人损失大小等因素作出认定。

6.确立整体从严刑事追责原则。

尤其是对虚假诉讼共同犯罪中的主犯、有虚假诉讼违法犯罪前科再次实施虚假诉讼犯罪的被告人,更应充分体现从严。

7.加强对公职人员和专业人员的惩治。

公职人员应当通报所在单位或者监察机关;律师等专业人员可通过司法建议督促予以行政处罚或行业惩戒;司法工作人员从严追究刑事责任。

8.加强信用惩戒。

1.加大对执行异议、复议、参与分配等程序中的查处力度。

从诉讼主体、证据与案件事实的关联程度、各证据之间的联系等方面,全面审查案件事实及法律关系的真实性,综合判断是否存在以捏造事实对执行标的提出异议、申请参与分配或者其他导致人民法院错误执行的行为。

2.加强执行审查,严查虚假非诉法律文书。

重点防范依据虚假仲裁裁决、仲裁调解书、公证债权文书等非诉法律文书申请执行行为。严格审查判断相关法律文书是否存在虚假情形,是否损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。若有,应当依法裁定不予执行,必要时可以向仲裁机构或者公证机关发出司法建议。

3.加强证据审查,查处虚假执行异议之诉。

无论是案外人执行异议之诉还是申请执行人执行异议之诉,均应当由案外人就其对执行标的享有足以排除强制执行的民事权益承担举证责任。严格审查全案证据的真实性、合法性、关联性,对涉嫌虚假诉讼的案件,可以通过传唤案外人到庭陈述、通知当事人提交原始证据、依职权调查核实等方式,严格审查案外人权益的真实性、合法性。

4.理清法律关系,防止恶意串通逃避执行。

执行异议之诉涉及三方当事人之间多个法律关系,利益冲突主要发生在案外人与申请执行人之间,对于被执行人就涉案外人权益相关事实的自认,应当审慎认定。案外人依据执行标的被查封、扣押、冻结后作出的另案生效确权法律文书,提起执行异议之诉主张排除强制执行的,应当注意审查是否存在当事人恶意串通等事实。

为逃避债务、逃避执行、获得非法拆迁利益、规避宏观调控政策等非法目的,虚构房屋买卖合同关系提起诉讼的,应当认定合同无效。买受人虚构购房资格参与司法拍卖房产活动且竞拍成功,当事人、利害关系人以违背公序良俗为由主张该拍卖行为无效的,应予支持。买受人虚构购房资格导致拍卖行为无效的,应当依法承担赔偿责任。