代持,顾名思义,即代为持有。借他人之名买车、买房、买股权等等,都会涉及到代持,其中股权代持与房产代持最为常见。

为给代持添加一定保障性,许多人会签订代持协议,代持虽然很常见,但并非所有代持协议都具有法律效力,一般而言不违反法律禁止性规定,如禁止公务员经商等,但在不同的主体、不同的外部环境中,代持协议的效力也是不能一概而论的。

除了效力问题之外,代持协议还涉及诸多法律风险,无论是代持协议双方还是与受到代持协议影响的第三方,都可能被殃及,因此在签订代持协议时,要注意相关的风险防范。

最近的“庆俞年”事件,就是代持协议一系列问题的现实投影。

“庆俞年”始于2019年10月,自俞渝朋友圈“开撕”当当网创始人李国庆以来,双方发长文隔空喊话、离婚案开庭、当当网公章“被抢”……一直夺人眼球。

今年8月9日晚,李国庆发微博称收到一纸诉状,他和俞渝被双双告上法庭,而状告他们的人,不是其他人,正是他们的儿子!时至今日,李国庆与俞渝离婚案进入财产分割阶段,而在第三次开庭前夕,他们被自己的儿子告上法庭,李国庆称其子的目的是要求法院确认李国庆和俞渝为其代持当当股份的代持协议有效。

代持协议究竟是何方神圣?为什么能影响离婚财产分割?

一、关于代持,那些你值得知道的事儿

所谓代持,是指找机构或者个人代为持有股权、债券等签订协议的行为,一般都是不能直接持有股权、债券等财产或财产性权益,而是通过他人持有的方式使自己享受收益。

有需求就有市场,生活中代持行为并不少见,投资者有代持股的需求因而产生股权代持,买房者有需求因而产生借名买房,只要是有代持需求的领域,就可能出现相关的代持协议。以房产、股权、车辆等动产或不动产为标的之代持比比皆是。

股权代持是最典型的代持,股权代持又称委托持股、隐名投资或假名出资,是指实际出资人与他人约定,以他人名义代实际出资人履行股东权利义务的一种股权或股份处置方式。代持股协议一般涉及两方当事人,一方是出资人,即隐名股东,另一方为代持股人,即名义股东。虽然股权代持行为由来已久,但我国法律在很长一段时间内并未对一般股权代持行为予以规定,各地法院为解决这一困境会在某些特定类型案件中作出相关规定或解答,譬如上海市高级人民法院(下称:上海高院)于2008年发布了《上海市高级人民法院民四庭关于审理外商投资企业纠纷案件的解答》,其中对隐名投资人可以请求法院确认其股东地位作出明确规定。2010年最高人民法院发布《最高人民法院关于审理外商投资企业纠纷案件若干问题的规定(一)》(下称:《规定》),外商投资的隐名股东问题第一次有了司法解释层面的规定。春雷所当时代理的一个股权纠纷案件恰逢《规定》出台,案件双方代理人就《规定》的法律适用等问题展开激烈辩论,引起了不少知名法学家的讨论并被《小康》杂志报道[1]。前述法律规范皆是针对外商投资领域股权代持行为进行规范,但并未有对于股权代持的普适性规定,直到2014年,《关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)》(下称:《公司法解释三》)将股权代持行为纳入其中,股权代持才在我国法律上有了明确定义。在此之前,同属大陆法系国家的韩国就已在商法中规定了股权代持行为,并且规定名义股东与实际出资人对共同承担出资义务。

借名买房实质上也是一种代持,想要买房的实际出资人与他人达成协议,约定以他人名义与卖家签订《购房合同》,并办理过户登记,这里的“他人”可能是父母、子女或是其他便于代持房产的人。在房屋产权登记簿上,实际出资人并非房屋产权人,但却实际占有该房屋。

说到这里,可能有人会感到疑惑,代持的很多功能,民法中的代理制度或者保管也能做到,为什么要选择代持呢?代持的出现自然有其独特的原因。

二、代持协议的效力

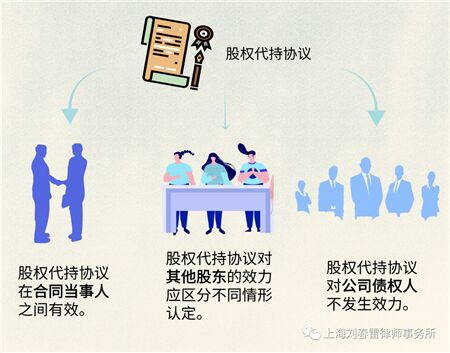

随着人们法律风险意识提高,为确保自身财产安全,当事人一般会签订代持协议。代持协议并非一律有效或者无效,而是对不同主体有不同的效力,以股权代持协议为例:

如无其他效力瑕疵,代持协议在合同当事人之间有效。一般情形下,合同当事人有相应的行为能力、意思表示真实、合同内容不违反法律、行政法规的强制性规定、不违背公序良俗,合同即为有效。就代持股协议而言,《公司法解释三》第二十五条对代持股协议的效力做出了明确规定:有限责任公司的实际出资人与名义出资人订立合同,约定由实际出资人出资并享有投资权益,以名义出资人为名义股东,实际出资人与名义股东对该合同效力发生争议的,如无《中华人民共和国合同法》(下称:《合同法》)第五十二条规定的情形,人民法院应当认定该合同有效。《合同法》第五十二条规定的无效情形即:一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;以合法形式掩盖非法目的;损害社会公共利益;违反法律、行政法规的强制性规定。因此,如无违反《合同法》规定的情形,一般代持股协议是有效的。

对公司而言,股权代持协议对其他股东的效力应区分不同情形认定。股东资格的确认依据的是股东出资证明书和工商登记。在代持股行为中,登记在工商管理部门的股东是名义股东,并不是实际的出资人。当公司其他股东对代持股协议不知情,则属于民法上的善意第三人,实际股东以代持股为由请求认定名义股东行使表决权等行为无效或撤销股东会决议的,法律会优先保护作为善意第三人的其他股东对公示内容的信赖利益。若其他股东对代持股协议知情,则不属于善意第三人,但其他股东知情时,一般会直接通知实际出资人行使股东权利,即使名义股东未经实际出资人同意行使表决权,实际出资人也可以在取得股东资格后请求撤销股东会决议。

对公司债权人而言,股权代持协议对其不发生效力。《公司法解释三》第二十六条规定,公司债权人以登记于公司登记机关的股东未履行出资义务为由,请求其对公司债务不能清偿的部分在未出资本息范围内承担补充赔偿责任,股东以其仅为名义股东而非实际出资人为由进行抗辩的,人民法院不予支持。由此可见名义股东对外仍需依法承担责任,不能以股权代持协议来对抗公司债权人。

除了以上几点,代持协议还存在绝对无效的情形。

上市公司隐名股东代持股协议因损害公共利益无效。《证券法》及相关法规、部门规章对上市公司股东资格与股东义务作了诸多限制,如以对持股达到5%及以上股东设定的向证监会等部门报告或作出披露提示性公告等义务,并且禁止证券从业人员直接或间接持有上市公司股票。在这些限制或禁止性规定之下,就有人希望通过代持股协议来规避相关限制或禁止性规定。最高人民法院在(2017)最高法民申2454号案中认为:公司上市发行人必须股权清晰,且股份不存在重大权属纠纷,公司上市需遵守如实披露的义务,披露的信息必须真实、准确、完整,这是证券行业监管的基本要求,也是证券行业的基本共识。由此可见,上市公司发行人必须真实,并不允许发行过程中隐匿真实股东,否则公司股票不得上市发行,通俗而言,即上市公司股权不得隐名代持。上市公司不得隐名代持股权系对国家证券监督管理机构对上市公司监管的基本要求,也是对广大非特定投资人利益构成、对社会公共利益的必要保障,因此依据《合同法》第五十二条第四项规定,上市公司股权代持类协议因违反公共利益应认定为无效。

规避限购政策的借名买房合同因损害公共利益无效。根据《合同法》第五十二条规定,损害社会公共利益的合同无效。住房问题关系国计民生,既是经济问题,更是影响社会稳定的重要民生问题。房价过高、上涨过快,加大了居民通过市场解决住房问题的难度,增加了金融风险,不利于经济社会协调发展。房产限购、限贷令作为严格限制各种名目的炒房和投机性购房、遏制部分城市价过快上涨的重要政策措施,体现了社会公共利益。当事人签订借名买房合同目的为规避限购政策,实质上是损害公共利益,在司法实践中一般被认定为无效合同。

部分代外籍人士持股协议无效。根据《中华人民共和国外商投资法》第二十八条的规定,外商投资准入负面清单规定禁止投资的领域,外国投资者不得投资;外商投资准入负面清单规定限制投资的领域,外国投资者进行投资应当符合负面清单规定的条件。如果外国投资者规避中国法律规定,通过股权代持方式进入准入负面清单里禁止投资(如:稀土、放射性矿产、钨勘查、开采及选矿等)或限制投资(如:核电站的建设、经营等)的行业,禁止投资此时实际出资者和名义股东之间的股权代持协议会因违反法律强制性规定而被认定为无效。

三、李国庆、俞渝之子的代持协议

回到“庆俞年”事件,为何李国庆、俞渝之子要求确认代持股协议有效一事引起如此热烈的讨论呢?除了“儿子状告父母”夺人眼球外,还因为此事涉及到当当网的股权结构变更。

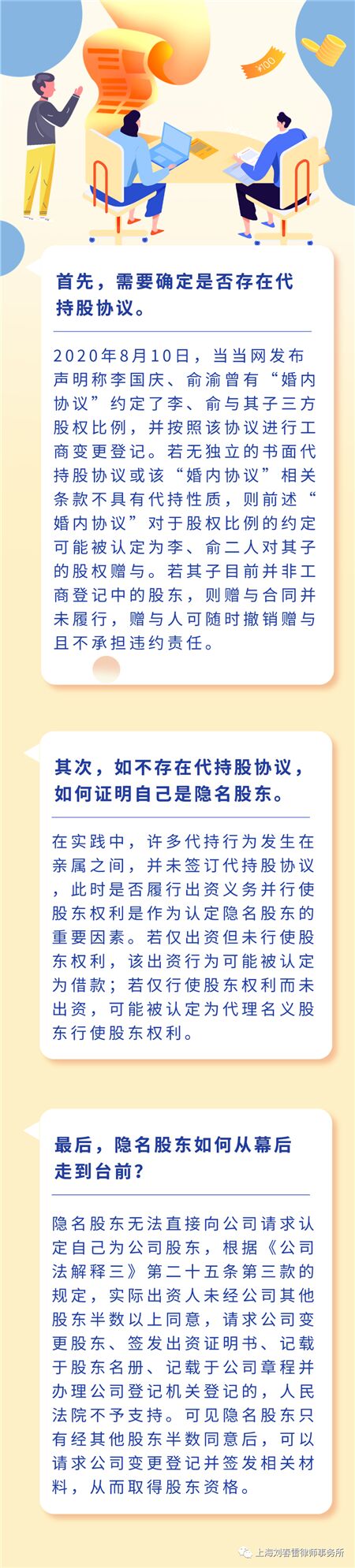

李俞夫妇双方共持有当当网93.26%的股权,但有18.65%的股权是夫妻双方为自己的儿子代持的,而这18.65%的股权至为重要。代持诉讼如果成功,一方面原本可能平分的夫妻共同财产会被先行分割,导致财产基数缩减,两人离婚后将各自持有36.6%的份额;另一方面,若如李国庆所说其子是受俞渝指使,代持股诉讼成功后俞渝和李、俞之子的股权比例将高达55.1%,李国庆则失去当当网的控制权,处于不利地位。但事情真的有这么简单吗?当然不是!李、俞之子的代持股诉讼若要取得成功,还需经过一番周折。

四、代持的风险

从“庆俞年”事件也不难看出,代持协议常常是基于亲属关系或者信任而签订,但事实证明,有时候血缘关系的纽带也不一定牢靠,而基于信任建立的关系总是存在一方背信的风险。

对于实际投资人而言,代持协议可能存在以下几点风险:

实际出资人身份不被认可,无法直接行使权利。就代持股协议而言,由于实际出资人的姓名并不记载于工商登记资料上,那么在法律上实际出资人的股东地位是不被认可的,股东的表决权、分红权、增资优先权、剩余财产分配权等一系列的权利都需要由名义股东行使,实际出资人无法直接行使权利。根据《公司法解释三》的规定,实际出资人未经公司其他股东半数以上同意,请求公司变更股东、签发出资证明书、记载于股东名册、记载于公司章程并办理公司登记机关登记的,人民法院不予支持。实际出资人若想成为公司股东,仍需经过其他股东半数以上同意,否则无法获得股东身份,亦无法直接行使股东权利。就借名买房合同而言,实际买受人即使占有房屋,但其无法直接对房屋行使收益、处分的权利。例如在出租房屋时,由于实际买受人并非房产证上的权利人,无法以自己名义直接与承租人签订《租赁合同》,即使以自己名义签订合同,也属于无权处分行为。在实际买受人想出售房屋时,仍然要通过名义买受人来办理房屋过户登记,如果名义买受人不予配合,实际买受人则无计可施。

代持人的行为可能损害实际出资人的利益。就代持股协议而言,名义股东则接受实际出资人委托,在台前代为行使股东权利。面对各种诱惑,名义股东很可能违反股权代持协议之约定,侵害实际出资人的股东利益。在代持股协议中,股东权利由名义股东代为行使。如果名义股东滥用经营管理权、表决权、分红权、增资优先权、剩余财产分配权等权利,可能会给实际出资人造成的财产损失。若由于名义股东出现不能偿还的到期债务等原因导致诉讼,而被法院冻结保全或者执行名下的代持股权,法院和其他有权机关可以依法查封上述股权,并处置代持股权用于偿还名义股东的债务。此外,名义股东可能会向善意第三人转让股权,导致实际出资人的股东权利与股权派生利益双损失。就借名买房合同而言,最大的风险可能是代持人将房屋出卖给他人并办理过户登记。代持人是不动产登记簿上的房屋所有权人,处分代持房屋在法律上为有权处分,买受人甚至无需具备善意取得的条件即可取得房屋所有权,而实际出资人无法再取回房屋,只能向代持人主张违约责任。

代持人身份关系变动引发纠纷。如果代持人意外死亡,则其代实际出资人持有的财产作为遗产将有可能涉及继承法律纠纷。若代持人离婚,代持财产可能会作为夫妻共同财产被分割,实际出资人不得不卷入相关纠纷案件中,才能维护自己的财产权。

春雷所经办过的股权纠纷案件中,有一件典型的由代持人身份关系变动而引发的股权纠纷案件。该案中当事人赵甲(化名,下同)将股权登记在自己独生女儿赵小甲名下,并未约定是代持股还是赠与。后来赵小甲与其丈夫婚姻出现危机,赵甲的股权面临被作为女儿、女婿夫妻共同财产而被分割的风险。赵甲为防止自己毕生心血毁于一旦,又将登记在赵小甲名下的股权转让至自己名下,但因此被其女婿起诉,要求法院确认赵甲与赵小甲之间的股权转让行为无效。庭审结束后,赵甲发现不妙,找到春雷所寻求法律帮助。接受委托后,春雷所打出组合拳,提交新证据、申请再次开庭、申请证人出庭等,最终胜出。

对于代持人而言,代持协议可能存在以下几点风险:

春雷所经办多起疑难执行案件,其中有一起十分经典的案件【案号:(2017)沪民申2574号】涉及到名义股东身份认定。春雷所在代理某执行案过程中,申请追加被执行人A公司的股东甲某为被执行人,甲某以A公司工商资料中的签字非其本人所签且未参与公司经营或分红为由否认自身股东身份,但春雷所通过调查得知甲某曾在2012年相关案件调解书中与A公司共同承担法律责任,以此证明甲某对其股东身份是明知的,并提出办理工商登记需本人身份证件,而甲某并未挂失过其身份证,证明其对成为工商登记股东事项明知或者具有重大过失,多管齐下,确认甲某的股东身份。最终上海高院采纳了春雷所的代理意见,驳回对方的再审申请。

代持协议一般只涉及双方当事人,即实际出资人与代持人,但在特定情形下,第三人也会被代持协议“牵连”而遭受不利益。对于第三人而言,代持协议可能存在以下几点风险:

五、春雷b提示:代持攻略

企业法律风险是指在法律实施过程中,由于企业外部的法律环境发生变化,或由于包括企业自身在内的各种主体未按照法律规定或合同约定行使权利、履行义务,而对企业造成负面法律后果的可能性。代持协议使实际出资人与名义上的财产持有人不一致,协议相关的各方都面临一定法律风险,可以尝试通过以下方式来规避和防范法律风险。

对于实际出资人而言,可以从以下方面防范风险:

签订书面协议详细约定双方权利义务。实际出资人与代持人的行为皆是围绕代持协议展开,签订权责明确、规范有效的代持协议,可以防患于未然。以代持股协议为例,实际出资人要行使股东权利,需明确股东权利在代持股协议中归属、股东权利行使方式等重要事项,明确名义股东必须按照实际出资人的意愿行使股东权利,在详细的权利行使条款如表决权、分红权、增资优先权等权利的行使中可以约定上述权利的行使必须通过实际出资人同意,等等。代持协议中双方的权利义务约定得越详细,越能有效保障实际出资人应当享有的权利。

设置较为严苛的违约责任条款,产生威慑力。代持人若实施侵害实际出资人利益的行为,实际出资人很难及时阻止,而事后补救的措施不仅耗时长,并且很难达到使权利回到原有状态的效果。为了尽可能避免出现代持人侵害实际出资人利益的情形,在签订代持协议时,可以在法律允许范围内设置较为严苛的违约责任条款,加大代持人违反代持协议的成本,使其违约行为得不偿失。严苛的违约责任条款可以对代持人产生威慑力,使其不敢轻易做出损害实际出资人利益的行为。

取得利益相关人认可,为从幕后走到台前做准备。以代持股协议为例,若公司其他股东已知晓代持股协议的存在并且认可实际出资人成为公司股东,实际出资人的权益得到保障的可能性越大。出于对实际出资人的认可与对公司利益的保护,其他股东会阻止名义股东的可能会损害实际出资人利益的行为。在其他股东认可实际出资人作为公司股东的情形下,当名义股东出现可能损害实际出资人利益的行为,实际出资人也能顺利通过其他股东的表决后请求公司变更股东,从而取代名义股东。

办理质押或抵押担保,将主动权掌握在自己手里。代持协议的标的物是动产与权利时,实际出资人可通过要求代持人办理质押担保,代持协议的标的物是不动产时,实际出资人可要求代持人办理不动产抵押手续。以股权代持协议为例,实际出资人与名义股东签订股权代持协议的同时,可以办理股权质押担保,将名义股东代持的股份为实际出资人办理质押担保。这样就确保了代持股人无法擅自将股权向第三方提供担保或者出转让,实际出资人通过享有质押权而掌握了主动权。退一步讲,即使由于其他原因,比如股权被法院强制执行或者由于离婚财产分割需要变卖股权,实际出资人也可以质押权人的身份,获得优先权。由此及彼,借名买房合同的实际出资人也可要求代持人办理房产抵押手续,值得注意的是,贷款购买的房屋由于已抵押给贷款银行,实际出资人可能不是唯一的优先权人。

对于代持人而言,可以从以下方面防范风险:

公司的风险防范——在公司章程中限制股权代持行为。

代持股行为会导致到股东表决权实质上由公司股东以外的人行使,可能对公司的决策行为产生不利影响。公司其他股东可在公司章程中约定限制代持股行为或者限制名义股东权利的条款,从而降低代持股行为可能对公司产生的消极影响,维护公司及其他股东的利益。

代持协议的共同特点就是将自身权利置于他人之手,其中的风险不言而喻。在成为代持人或实际出资人之前,都应秉持审慎原则,避免陷入无尽的权属纠纷漩涡之中。

[1]http://news.sina.com.cn/c/sd/2011-11-16/122523475417.shtml

[2]《中华人民共和国公务员法》

第五十九条公务员应当遵纪守法,不得有下列行为:

(一)散布有损宪法权威、中国共产党和国家声誉的言论,组织或者参加旨在反对宪法、中国共产党领导和国家的集会、游行、示威等活动;

(二)组织或者参加非法组织,组织或者参加罢工;

(三)挑拨、破坏民族关系,参加民族分裂活动或者组织、利用宗教活动破坏民族团结和社会稳定;

(四)不担当,不作为,玩忽职守,贻误工作;

(五)拒绝执行上级依法作出的决定和命令;

(六)对批评、申诉、控告、检举进行压制或者打击报复;

(七)弄虚作假,误导、欺骗领导和公众;

(八)贪污贿赂,利用职务之便为自己或者他人谋取私利;

(九)违反财经纪律,浪费国家资财;

(十)滥用职权,侵害公民、法人或者其他组织的合法权益;

(十一)泄露国家秘密或者工作秘密;

(十二)在对外交往中损害国家荣誉和利益;

(十三)参与或者支持色情、吸毒、赌博、迷信等活动;

(十四)违反职业道德、社会公德和家庭美德;

(十五)违反有关规定参与禁止的网络传播行为或者网络活动;

(十六)违反有关规定从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务;

(十七)旷工或者因公外出、请假期满无正当理由逾期不归;

(十八)违纪违法的其他行为。