自新冠疫情发生以来,为加强疫情防控、确保司法审判不停摆,全国法院系统正紧锣密鼓加大线上诉讼的频次和力度,及时维护当事人合法权益。

2020年2月1日,上海市高级人民法院(下称:上海高院)发布《关于疫情防控期间全市法院调整诉讼服务和立案信访接待工作方式的通告》,对疫情期间上海法院诉讼服务和立案信访接待工作方式作出调整。上海高院指出,在疫情防控期间,诉讼参与人及其代理人办理诉讼服务事项,可通过上海高院网站、12368诉讼服务平台、上海法院多元解纷平台等网络渠道办理。

2020年2月14日,最高人民法院(下称:最高院)发布《关于新冠肺炎疫情防控期间加强和规范在线诉讼工作的通知》,要求各级法院通过推行在线诉讼为疫情防控提供有力司法保障,确保在线诉讼活动规范有序进行。

其实,线上诉讼并非本次疫情下的新生事物,早在十几年前就已出现,只是当下特别夺人眼球。后疫情时代,线上诉讼还能全面推行吗?

我国线上诉讼的发展

2007年1月4日,福建省沙县人民法院(下称:沙县法院)使用QQ视频的方式审理一起跨国离婚案件——这是我国第一起远程方式审判的民事案件。尽管沙县法院这次在民事远程审判上的试水不是特别规范,在技术上也不太成熟,但是该案的审理对我国线上诉讼制度的发展有着里程碑式的意义[1]。

2017年8月18日,世界上首家互联网法院——杭州互联网法院正式挂牌成立[2]。杭州互联网法院从成立至2018年10月30日,共受理各类互联网案件14233件,审结11794件。一审服判息诉率达99%,当事人自动履行率达97%[3]。可见,线上诉讼高效便捷的同时,案件当事人对审判结果也相当满意。

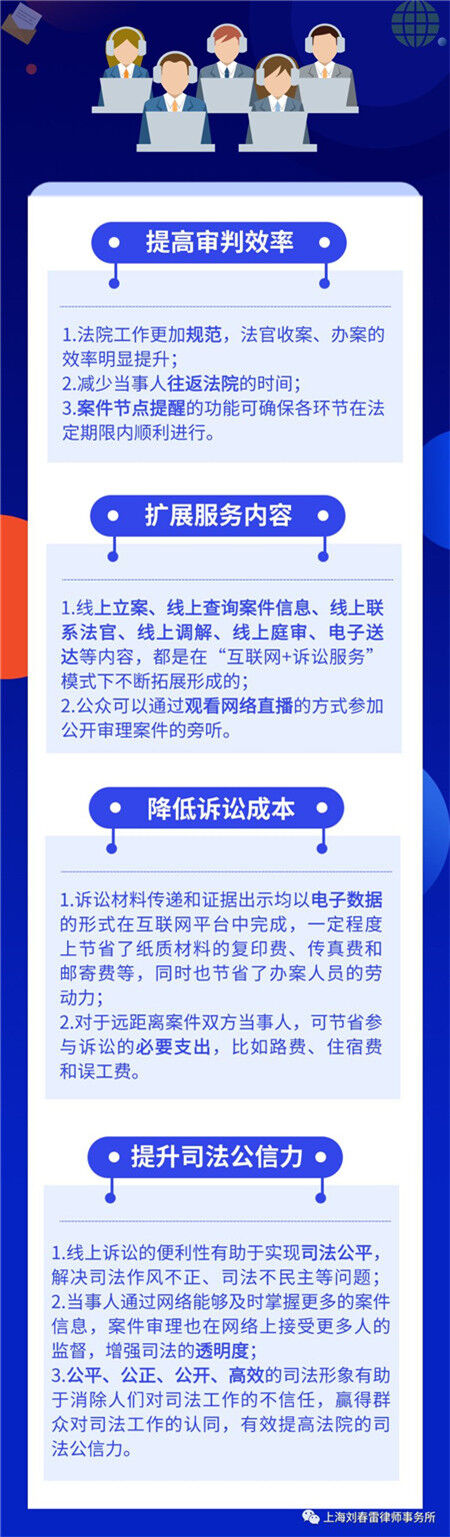

线上诉讼的优势

线上诉讼为何没有广泛推广

沙县法院第一次试水已过去十三个年头,线上诉讼却依然犹抱琵琶半遮面。

早在1993年,美国即开启“法庭21”项目,致力于利用网络信息技术辅助法院信息化建设,并由此提出了采用高科技建设网上虚拟法院的设想。在对线上法院的基本功能历经几年的实践后,以印第安纳州破产法院为代表的部分法院开通了电子数字化案卷管理系统,当事人通过电子邮件或登陆网页即可申请起诉。在2001年,世界第一个虚拟法庭在美国密歇根州建立,并随即制定了《网络法院法》[4]。美国的虚拟法院,已经形成了一个完备的、系统的民事电子诉讼程序,成为了其他国家学习的典范。

“互联网+”进入神州大地后在多个领域取得成功,线上诉讼却发展缓慢。本文认为主要有以下几点原因:

1.缺乏统一的法律规范指引

在法律规范层面,部分规范性文件对线上诉讼有所提及。2007年至今,最高院颁布《关于全面加强人民法院信息化工作的决定》、《关于互联网法院审理案件若干问题的规定》以及《人民法院信息化建设五年发展规划(2019-2023)》等规范性文件,但较为偏向细节的规定,并没有形成体系。地方各级法院也为线上诉讼的制度建设制定规范性文件,譬如上海市第二中级人民法院于2008年发布的《民事案件远程审理操作规则》和《关于案件远程审理工作的若干规定》,江苏省高级人民法院于2015年发布的《江苏法院网上立案登记工作流程规定(试行)》等,但效力级别相对较低,仅及于地方各级法院的管辖范围内,且多是针对部分热点的细化规定。

在具体操作层面,各地法院诉讼服务工作标准不统一、适用条件不明、缺乏统一程序性规则也使得线上诉讼的操作性大打折扣。有的法院诉讼服务中心可以为当事人提供“一站式”服务,有的法院则需要当事人上下来回找很多部门很多人。出现这种情况主要原因在于线上诉讼服务工作顶层设计不足,没有建立起统一的法律规范。最高院有必要调研各地区诉讼服务的网络化情况,了解当事人在线上诉讼中可能会遇到的问题,并制定出普适性的全国标准。

2.各地法院网络化建设差异

由于我国幅员辽阔,各地经济发展水平不同,各地方法院网络化建设存在较大差异,导致互联网技术在诉讼服务中应用的程度也不尽相同,各地区采用的线上诉讼系统的互通性也普遍较差。线上诉讼需要高端计算机设备为保障,对信息技术的依赖性也极高,经济发达地区与经济落后地区在全区网络普及度和设备购买力上就存在着一定差距。

3.“互联网+”软肋引担忧

“互联网+”给我们带来便利、利益、效率等诸多好处,但正如一枚硬币的两面,它也存在容易泄密、被网络攻击的软肋。“互联网+诉讼”还涉及信任问题,诉讼参与人是否假冒、证据材料是否真实、技术公司的实力,这些都可能影响管理层的决心。

4.当事人认可度待提高

相当数量的群体对互联网技术熟悉度不高也是制约线上诉讼推广的重要因素。根据中国互联网络信息中心2019年8月发布的《第44次中国互联网络发展状况统计报告》显示[5],截至2019年6月,我国非网民规模为5.41亿,农村非网民人口占比63.8%,使用技能缺乏和文化程度限制是非网民不上网的主要原因。其中因不懂电脑网络而不上网的非网民占44.6%;受没有上网设备而不上网的占14.2%;因文化程度限制不上网的占36.8%,因不感兴趣、不需要上网的占10.6%。这种对互联网需求不足的状况不利于部分基层法院互联网化的推进。

另外,部分当事人因诉讼能力较低,对于法律规定、诉讼流程不了解,或对操作流程不熟悉等原因,网上立案会出现诉讼请求不明确、诉讼主体不适格、选择管辖法院错误、材料欠缺、信息填写不齐全、多次重复提交等问题,导致网上立案成功率低,如果多次操作不成功,其会选择至现场立案。

如何推动线上诉讼的常态化

随着我国网络信息技术的高速发展,智能电子设备得到很大普及,绝大多数地区也都具备稳定的网络信号环境,较低的网络延迟能够确保远程审理的顺畅进行,线上诉讼全面推行的时代或已到来。

1.高屋建瓴,统揽全局

“一枝独秀不是春,百花齐放春满园。”多个法院的实践已证明:线上诉讼可以代替线下诉讼大部分程序。苦于没有统一的法律法规做支撑,各地一直摸着石头过河。若能抓住当下的有利时机,把线上诉讼的相关规定上升到法律规范的高度,才能真正做到全国上下一盘棋,实现线上诉讼的常态化发展。

☞ 明确线上诉讼的受案范围

《最高人民法院关于互联网法院审理案件若干问题的规定》第二条[6]规定的互联网法院受案范围限于与互联网有密切关联的案件,或“签订、履行行为均在互联网上完成”,或“权属、侵权”发生在互联网,或涉及“互联网信息服务管理、互联网商品交易”等。设立互联网法院更多是从专业性法院的思路出发,推广线上诉讼的因素稍显不足。互联网案件毕竟是小众,推动线上诉讼常态化发展的重要一点就是扩大受案范围,譬如:案情简单、证据充分、争议相对较小的一审民事案件;没有新证据的二审民事案件;当事人因交通不便或身处国外等情况造成出庭成本较高且各方同意网上庭审的案件。即便疑难复杂的民事案件也不能完全排除适用线上诉讼,立案、财产保全、证据交换等也可通过网上完成。

☞ 规范线上诉讼的操作流程

线上诉讼制度中的核心就是远程诉讼流程,主要有:登录线上诉讼平台、远程提起诉讼、在线调解、立案、举证、质证、远程庭审、判决裁定、执行、案件归档等。当事人在登录线上诉讼平台之前需要进行严格的身份认证程序,必须要确保当事人身份的真实性。在诉讼程序正式开始之前,当事人还需要阅读并确认风险告知书,了解并接收可能承担的风险,进入立案程序后,需要进行立案审核,审核通过后,当事人需在网上进行缴费。庭审结束后,诉讼文书等材料将采用电子方式送达当事人。具体的线上诉讼流程如下:

☞ 明确线上诉讼参与人的权利义务

对线上诉讼参与人的权利义务进行明确界定,有助于案件的当事人、代理律师更好利用线上诉讼平台维护自己的权利。正如前文提到的,我国非网民规模依然很大,如何正常操作电脑等网路设备对于相当一部分人来说依然具有难度,如果不对线上诉讼参与人的权利义务进行明确,他们不知道自己能利用线上诉讼平台如何救济权利,自己应当承担什么样的义务。另外,对于线上诉讼平台的建设来说,律师是重要的一环,与案件当事人相比,律师办理案件多,学习能力强,为了提高工作效率,他们也倾向于使用线上诉讼平台。因此,在推广线上诉讼平台时,应当重视律师需求,譬如可以参照线下专门为律师开设绿色通道的做法,线上诉讼也应当开辟律师专属通道,只要在线上诉讼平台进行了备案登记的律师,可以免除部分诉讼程序的身份验证步骤,以便进一步提高线上诉讼的效率。

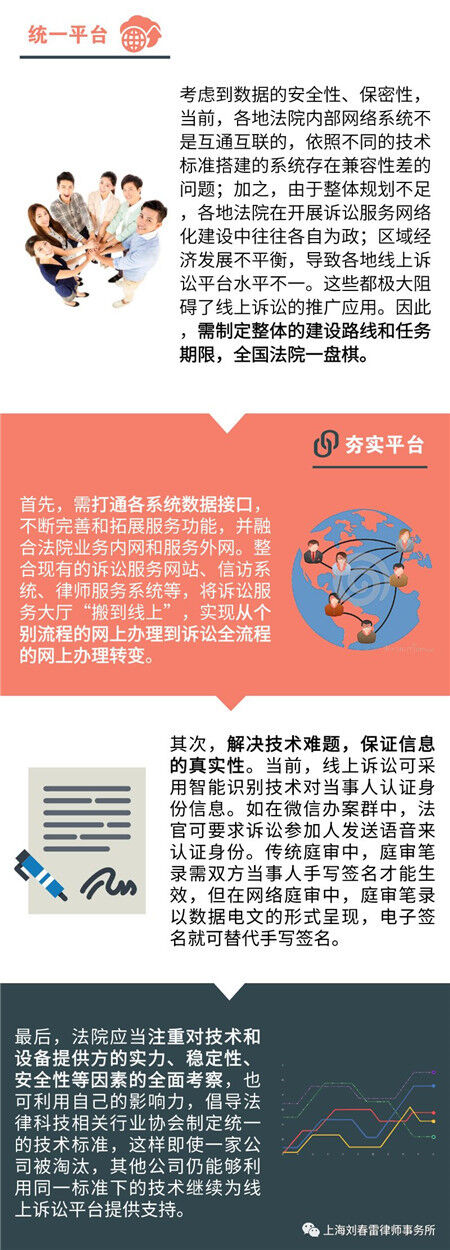

2.互通共享,加强建设

“无平台不经济”。基于新型基础设施上的平台经济,是生产力的全新组织方式,正在深刻改变着全球产业和经济的格局,改变着人类的生产、生活和消费行为。诉讼作为人民维权的渠道也应紧跟潮流,其中,构建能够满足人民需求的线上诉讼平台就是应有之义。

3.储备人才,技术先行

由于线上诉讼与传统诉讼的方式不同,对法官的能力要求也出现了新变化。为了缓解案多人少的尴尬局面,可以设立一个专门负责网络法庭的审判队伍,集结一些经验丰富的法官和书记员,专注于线上法庭的工作。同时,也要加强法官、辅助工作人员的技能培训,随着计算机的普及和网络信息技术的快速发展,司法信息化改革是必然的,加强法官计算机操作能力。培训课程应当包括网上所需的各种硬件、软件操作技能,从青年法官开始逐步渗透到年长法官,为专业网络审判团队提供强有力的人才保障。

从目前的趋势来看,依靠外部技术公司为线上诉讼平台提供技术只是权宜之计,这些公司对法律逻辑、程序等法律专业知识知之甚少,甚至在残酷的市场竞争中部分公司会被淘汰,由于考虑到部分诉讼信息的保密性、安全性,法院系统内部储备既懂法律又懂技术的复合型人才,有助于建设更符合法律逻辑的诉讼平台,进而推动线上诉讼的常态化发展。

4.加大约束,增强诚信

线上诉讼是以缩短诉讼时限、提高案件办理效率为目标,如果部分当事人或代理人因为线上诉讼平台的便捷、低成本而恶意滥诉,扰乱正常司法审判秩序,应当拉入线上诉讼平台的黑名单,在一定期限内不允许使用线上诉讼平台,禁止其利用网上立案的便利性,影响司法审判的严肃性。这种建立黑名单的惩戒方式也仅仅针对其线上诉讼的权利进行限制,并不影响通过线下的方式提出权利主张。同时,在线上诉讼中也可以引进线下诉讼中的庭审宣誓制度。证人不出庭作证、诉讼双方难以对证据进行有效质证是长期困扰我国诉讼的老问题,庭审宣誓是一项典型的司法仪式,具有一般法律制度所不具备的表达、沟通、凝聚情感功能。这些功能对于消除诉讼参与人对线上诉讼的虚拟感、增强诚信度具有非常重要的意义。

总之,线上诉讼正处于刚起步阶段,加大对网上恶意诉讼行为的惩处力度,消除线上诉讼的虚拟感,有助于节约司法资源,提升“用户”体验,进而更利于推动网络诉讼的常态化发展。

[1] 卓泽渊:《QQ视频审案司法也时尚》,载《人民论坛》2007第4期,第32页。

[2] 根据《最高人民法院关于互联网法院审理案件若干问题的规定》,互联网法院采取在线方式审理案件,案件的受理、送达、调解、证据交换、庭前准备、庭审、宣判等诉讼环节一般应当在线上完成。根据当事人申请或者案件审理需要,互联网法院可以决定在线下完成部分诉讼环节。并且互联网法院管辖的案件范围是与互联网相关的民事、行政纠纷。

[3] 参见:中华人民共和国政府官网:

http://www.gov.cn/xinwen/2018-10/31/content_5336290.htm。

[4] 邓燕玲。 我国民事互联网诉讼方式研究[D].广西民族大学,2019。

[5] 数据来源:中国互联网络信息中心

http://www.cac.gov.cn/2017-01/22/c_1120352022.htm。

[6]《最高人民法院关于互联网法院审理案件若干问题的规定》

第二条北京、广州、杭州互联网法院集中管辖所在市的辖区内应当由基层人民法院受理的下列第一审案件:

(一)通过电子商务平台签订或者履行网络购物合同而产生的纠纷;

(二)签订、履行行为均在互联网上完成的网络服务合同纠纷;

(三)签订、履行行为均在互联网上完成的金融借款合同纠纷、小额借款合同纠纷;

(四)在互联网上首次发表作品的著作权或者邻接权权属纠纷;

(五)在互联网上侵害在线发表或者传播作品的著作权或者邻接权而产生的纠纷;

(六)互联网域名权属、侵权及合同纠纷;

(七)在互联网上侵害他人人身权、财产权等民事权益而产生的纠纷;

(八)通过电子商务平台购买的产品,因存在产品缺陷,侵害他人人身、财产权益而产生的产品责任纠纷;

(九)检察机关提起的互联网公益诉讼案件;

(十)因行政机关作出互联网信息服务管理、互联网商品交易及有关服务管理等行政行为而产生的行政纠纷;

(十一)上级人民法院指定管辖的其他互联网民事、行政案件。