2021年3月3日,最高人民法院发布《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》(下称:《解释》),并于当日实施。《解释》进一步明晰裁判标准,以指导各级法院准确适用惩罚性赔偿、严惩侵害知识产权行为。《解释》对知识产权民事案件中惩罚性赔偿的适用范围,故意、情节严重的认定,计算基数、倍数的确定等作出了具体规定。《解释》彰显出人民法院加强知识产权司法保护的决心,对于进一步优化科技创新法治环境具有重要意义。

(一)一般侵权与填平规则

根据我国民事侵权赔偿理论,侵权赔偿一般按照“填平规则”进行,填平就是将受害的损失全面填补,权利人损失多少,侵权人赔偿多少,使权利人在经济上不受损失。如常见的人身损害侵权、财产损失侵权的赔偿金额基本以回复到遭受侵权之前的状态所需的支出来确定,但“填平原则”却规制不了侵权人的欲壑。填平规则之下,对于侵权人而言,最坏的结果也不过是赔偿权利人的损失。更何况在现实生活中,支付损害赔偿后,侵权人往往还有一定的利润空间。小惩难以大诫。在微小的代价和高额的利益面前,良心难以束缚住贪婪的脚步,造成恶意侵权、反复侵权行为的蔓延。对于被侵权人而言,以人身损害侵权为例,即便医药费、误工费、营养费损失等得到填补,但被侵权人身体所遭受的痛苦与生活计划的扰乱难以填平。

(二)知产侵权与填平规则

采用填平规则的前提是被侵权人的损失得以固定,而在知识产权侵权中,被侵权人的损失往往难以确定,为填补这一实践缺陷,立法上也作出了灵活变动。

譬如:《中华人民共和国商标法》(下称:《商标法》)中确立的侵权赔偿数额遵从以下顺序确定:

(1)权利人因被侵权所受到的实际损失;

(2)侵权人因侵权所获得的利益;

(3)参照该商标许可使用费的倍数合理确定。

但以上三种侵权赔偿数额的确定方式在实践中并不容易实现,以商标侵权为例,商标权人甲公司生产、销售A商品,利润可观,乙公司见状仿冒甲公司商标,并在同区域生产、销售侵权商品,此时甲公司的销售额必然受到影响,但甲公司难以根据当月销售额的减少额证明自身实际损失,因为销售额会受到诸多因素影响,无法确定甲公司实际损失具体几何,如此一来,被侵权人的损失难以确定;将被告侵权所得作为赔偿额,侵权人所获利润的证据掌握在自己手中,并且其可查的侵权所得远远低于实际侵权所得,即便赔偿往往自身并不会遭受巨大损失。若无惩罚性赔偿规则,涉诉或赔偿对侵权人的震慑效果十分有限。对于侵权成本极低的知识产权领域,惩罚性赔偿可以使侵权人承担补偿性损害赔偿责任填补受害人的实际损害外,根据法律规定,另行承担损害赔偿责任。

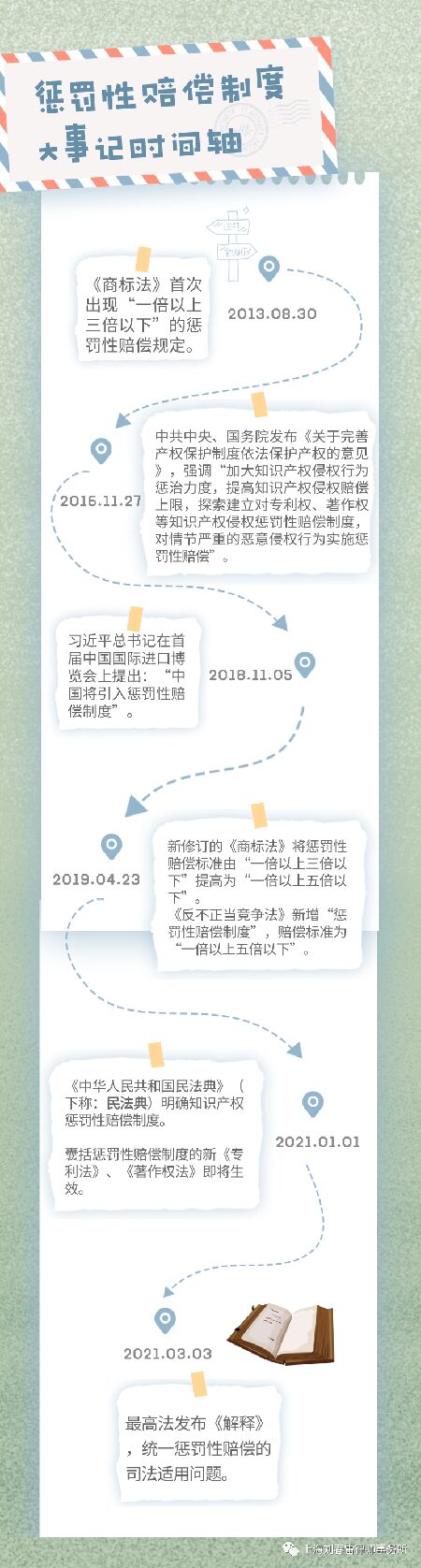

(一)法治环境完善与惩罚性赔偿制度的成长

知识产权法中的惩罚性赔偿首次出现是在2013年修正的《商标法》中,2018年11月5日,习近平总书记在首届中国国际进口博览会上提出:“中国将引入惩罚性赔偿制度”。此后,惩罚性赔偿制度的法律修订和政策制定工作加速推进。

2019年修正的《中华人民共和国反不正当竞争法》(下称:《反不正当竞争法》)、2020年修正的《中华人民共和国专利法》(下称:《专利法》)、《中华人民共和国著作权法》(下称:《著作权法》)等知识产权部门法均增加了惩罚性赔偿条款。

2020年公布的《中华人民共和国民法典》(下称:《民法典》)规定了知识产权惩罚性赔偿制度,标志着惩罚性赔偿在知识产权领域实现“全覆盖”。

惩罚性赔偿制度大事记时间轴

(二)韬光养晦,百花齐放

虽然2013年修订的《商标法》已明文规定,恶意商标侵权的惩罚性赔偿幅度为“一倍以上三倍以下”,且2019年《商标法》再次修订,惩罚性赔偿的幅度提高至“一倍以上五倍以下”,但直至2019年,首例知识产权侵权惩罚性赔偿案件才在上海市浦东新区人民法院(下称:浦东法院)一审落槌。2020年2月,广州市白云区人民法院在“喜茶”商标侵权案中首次适用惩罚性赔偿;2020年3月,杭州互联网法院针对“抖音”商标侵权纠纷作出该院首例商标侵权惩罚性赔偿判决;2020年4月22日,广东省高级人民法院对欧普照明股份有限公司诉广州市华升塑料制品有限公司商标侵权纠纷再审案公开宣判,华升公司因恶意侵犯欧普公司商标权,适用惩罚性赔偿,被判赔300万元。

三、博采众长、融会贯通的《解释》

全国各地适用惩罚性赔偿的案子逐步增长,司法实践中亦逐渐形成以各地高级人民法院为首的适用惩罚性赔偿的裁量标准,对知识产权惩罚性赔偿制度作出统一规范的《解释》于此时降生。《解释》共7条,并非在原有法律上创制新的规定,而是对各单行法中的问题作了融合性回复、统一法律适用,如将《商标法》第六十三条第一款[1]、《反不正当竞争法》第十七条第三款[2]规定为“恶意”与《民法典》第一千一百八十五条[3]的故意明确为同一含义,结合已有案例总结出可以认定“情节严重”的情形,等等。下文将结合已有经典案例对《解释》进行解读。

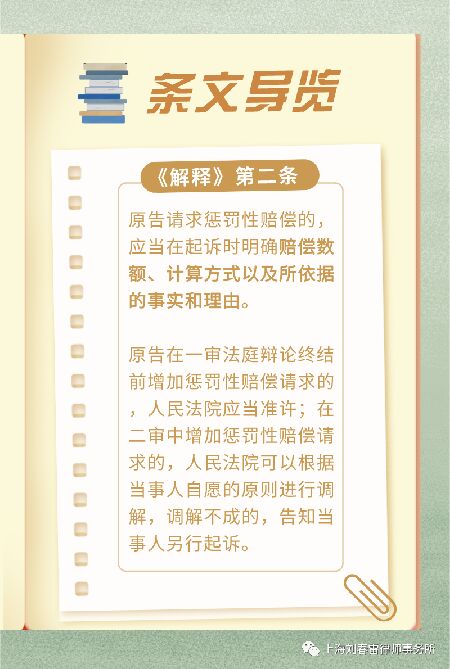

(一)程序性条款--不告不理

☞ 适用程序解读

惩罚性赔偿需原告主动提出,法院不能依职权判决被告承担惩罚性赔偿责任,并且提出惩罚性赔偿有期限限制;且需在一审法庭辩论终结前提出,否则只能另案诉讼。这与民事诉讼中的不告不理原则相一致。

(二)实体性条款--取于司法实践

1.厘清“故意”与“恶意”。

最高法相关负责人在解读《解释》时表示:《民法典》规定惩罚性赔偿主观要件为“故意”,《商标法》第六十三条第一款、《反不正当竞争法》第十七条第三款规定为“恶意”。《解释》起草过程中,经征求各方意见和反复研究,我们认为,“故意”和“恶意”的含义应当是一致的。”

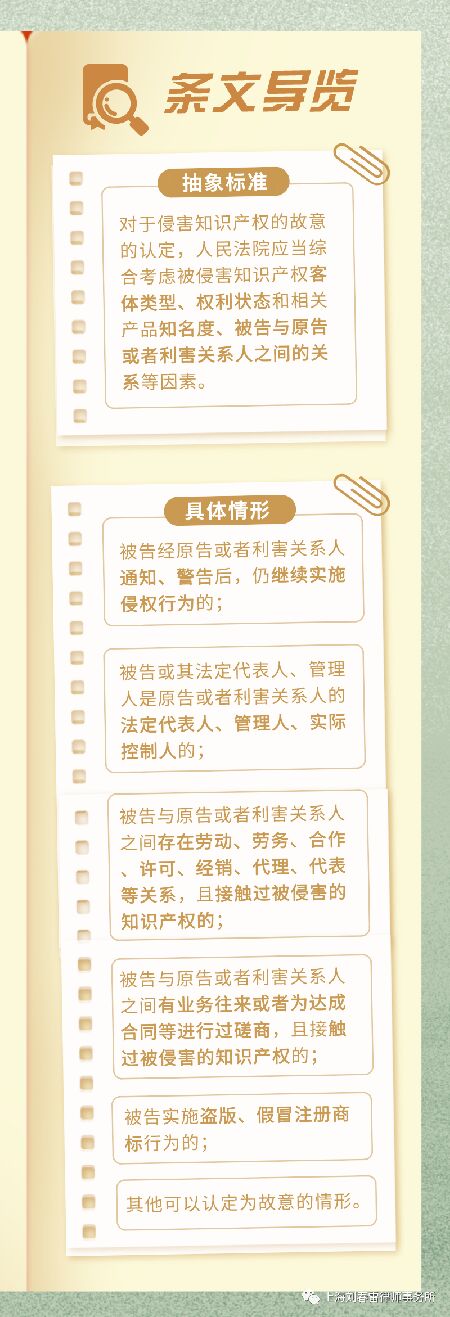

《解释》中“故意”的认定标准

☞ 以案说法:

由于“故意”、“恶意”等词汇较为抽象,法律和司法解释很难对此类主观标准进行严谨界定,各法院只能在个案中结合案件事实进行自由裁量,不同法院在个案中的认定也存在标准尺度不一的情况。

在上海首例知识产权惩罚性赔偿案件中[4],浦东法院认为,被告此前已收到过原告的商标侵权警告函,并承诺不再从事侵权活动,但其违背诚信重复侵权,且被告在完全相同的商品上使用与原告完全相同的商标,足以见得其侵犯原告商标权、攀附原告商誉的主观恶意明显。这正是本条款中第一项可以适用惩罚性赔偿的情形,关于第二至四项,皆为侵权人与被侵权人曾有过接触的情形,这也是权利人的专有权最易受到侵犯的情形,正如著作权侵权中,以“接触及实质性相似”作为侵权的认定标准。在笔者曾协办的一件著作权侵权案件中,被告下载原告通过电商平台销售服装的商品图,销售类似服装,月销量达数十万件,而该案被告即为曾与原告磋商合作的服装供应商。这类与权利人曾有过接触的人,是最易实施侵权行为的人。关于第五项侵犯商标权的情形,在知名运动品牌“FILA斐乐”侵害商标权纠纷一案中[5],北京知识产权法院基于商标局此前驳回了被告此前企图模仿原告商标的注册申请,认定被告在已充分知晓原告商标存续的情况下仍继续生产销售侵权产品,主观恶意明显。第六项则是开放性兜底条款,为法官留下了自由裁量的空间。

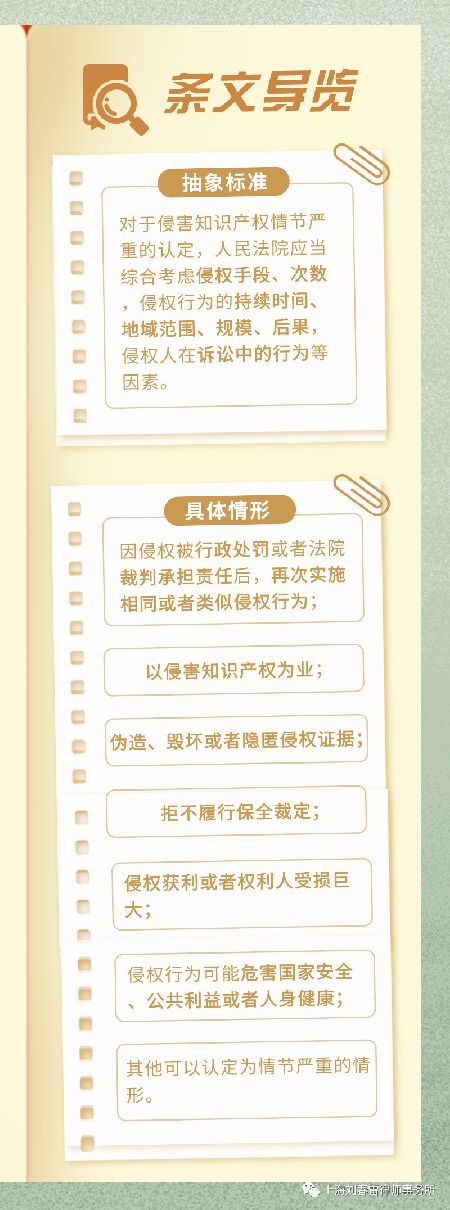

2.何种后果属于“情节严重”?

《解释》中“情节严重”的认定标准

☞ 以案说法:

“情节严重”是对侵权行为或侵权后果的描述。本条款中的各项常常具有关联性,譬如温州市中级人民法院(下称:温州中院)审理的“阿迪达斯”侵害商标权纠纷一案中,[6]被告在营业期间连续三年因侵犯阿迪达斯公司商标权被行政机关查获并处罚,法院认定被告的侵权行为在数量上具有规模性,在时间上具有持续性,在后果上具有恶劣性,符合情节严重的特点属于情节严重的行为,适用3倍惩罚性赔偿。被告经营期间持续实施侵权行为,以侵权为业,正因侵权商品销路好、利润高。商标或专利侵权案件时常同时符合本条款中第一、二、五项情形。第三、四项则是对诉讼程序及权利人利益的双重侵犯。关于本条第六项,在浦东法院审理的知识产权适用惩罚性赔偿首案中,法院认为被告的侵权行为不仅造成市场混淆,而且侵权产品还存在脱胶的质量问题,会使得消费者误购并误认为原告的产品存在质量问题,会给原告通过长久努力积累起来的商业信誉带来负面评价,侵权后果较为严重。这种质量问题还有可能危害公共利益或人身健康,潜在危害性较大。本条第七项与“故意”的认定条款相同,以其他情形作为开放式列举的结尾,使法律条文的明确性与灵活性兼备。

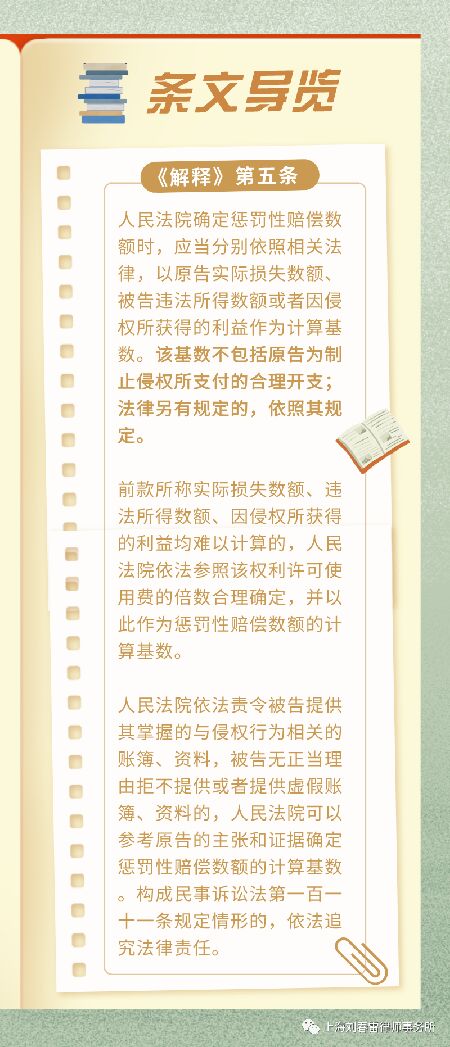

3.惩罚性赔偿的计算基数。

☞ 以案说法:

现行“一倍以上五倍以下”的惩罚标准是建立在按照上述方法确定的侵权赔偿数额的基数之上,但正如前文所述,侵权赔偿数额的确定方式在实践中并不容易实现。实践中,法院也作出了积极的探索。仍以首例知识产权惩罚性赔偿案件为例,因被告拒绝提交有关销售数据、财务账册等原始凭证,法院认为此举已构成举证妨碍,故在审理中采用优势证据标准予以认定,即根据被告微信宣传内容确定侵权商品的销售量,结合案外同类商品及被告的自认酌定侵权商品的单位利润。在知识产权侵权案件中,若无自身遭受损失与对方侵权所得的具体数据,权利人将与其他被许可人签订的许可合同作为侵权损失类证据提交已成为常态做法,以帮助法院酌定赔偿数额。

[1]《中华人民共和国商标法》

第六十三条第一款侵犯商标专用权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

[2]《中华人民共和国反不正当竞争法》

第十七条第三款因不正当竞争行为受到损害的经营者的赔偿数额,按照其因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以计算的,按照侵权人因侵权所获得的利益确定。经营者恶意实施侵犯商业秘密行为,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额还应当包括经营者为制止侵权行为所支付的合理开支。

[3]《中华人民共和国民法典》

第一千一百八十五条故意侵害他人知识产权,情节严重的,被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。

[4](2018)沪0115民初53351号。

[5](2017)京73民终1991号。

[6](2020)浙03民终161号。