在现实生活中,债权人常常遇到此种愤懑情况:明明案件已经胜诉,债务人却采取各种手段隐瞒转移财产,拒不执行生效判决。虽然我国《刑法》规定了拒不执行判决、裁定罪,但有些老赖在判决前甚至在诉讼前,就处心积虑早已转移财产。针对此,债权人如何才能“魔高一尺,道高一丈”,依法实现债权呢?

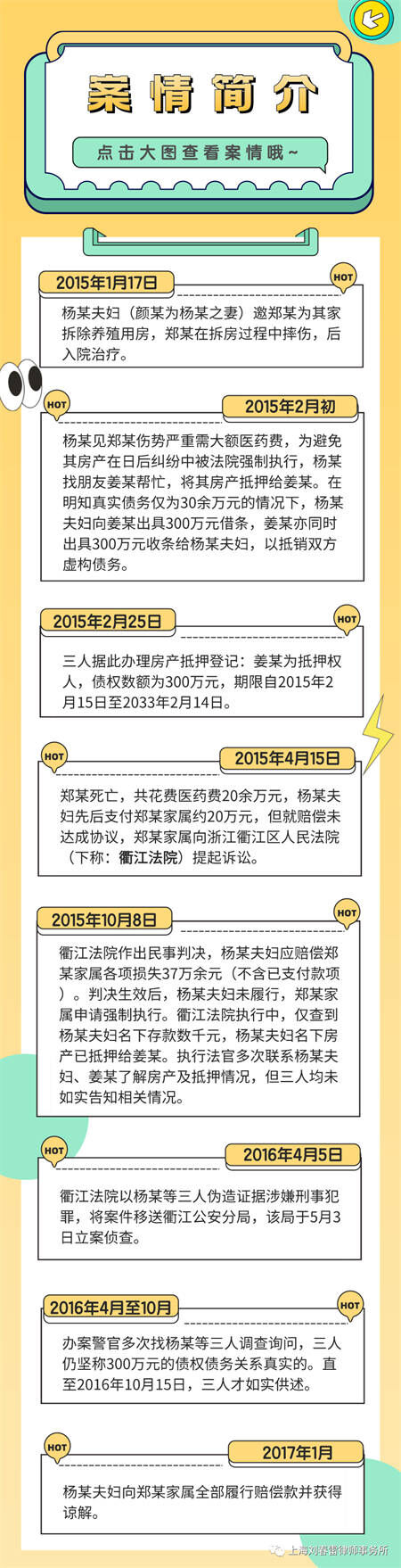

近期,《刑事审判参考》(第125期)发布的第1396号指导案例(杨某、颜某、姜某因在法院判决前转移财产,被判构成拒不执行判决、裁定罪),就严惩老赖无疑又多了起硬核案例!

本案的争议焦点是,行为人为逃避执行,在民事赔偿义务确定前转移、隐匿财产等,并指使他人作伪证,致使人民法院判决长期无法执行的行为应如何定性?对此,有以下两种意见:

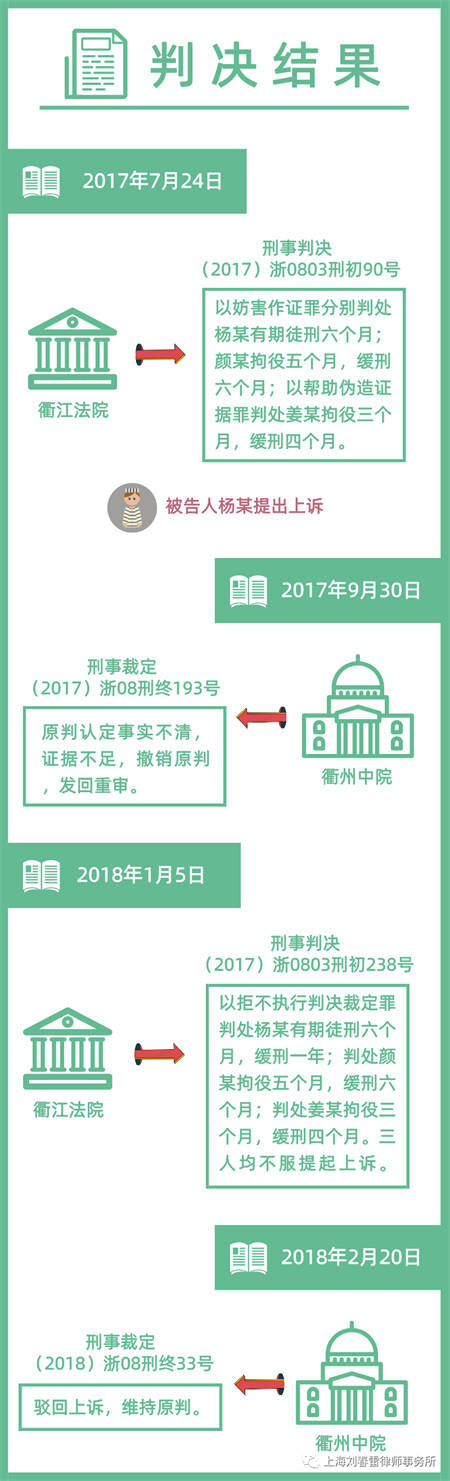

第一种意见认为,杨某夫妇劝说姜某帮助其转移财产的行为虽发生在诉讼之前,但是在强制执行过程中,姜某按照二人的意思向法院执行人员做虚假陈述,导致生效判决无法执行,且在公安机关刑事立案后,在长达半年的侦办讯问中仍作虚假陈述。杨某夫妇指使他人作伪证,已构成妨害作证罪,且系共同犯罪;姜某帮助杨某夫妇伪造证据,构成帮助伪造证据罪。

第二种意见认为,杨某夫妇在民事判决确定前,即蓄意转移财产,伙同姜某伪造高额债务并办理抵押登记,直至进入执行阶段,杨某夫妇仍指使姜某作伪证,继续隐匿财产,妨碍法院查明财产状况,致使生效判决无法执行。杨某夫妇有能力执行而拒不执行生效判决,在执行阶段仍未如实陈述其财产状况,其隐匿财产的行为处于持续状态,情节严重,应以拒不执行判决、裁定罪论处。姜某明知杨某夫妇意在逃避法院执行,仍帮助二人转移财产,应以共犯论处。

法院最终采纳了第二种意见,认定隐藏、转移财产等行为延续至民事裁判生效后,致使判决、裁定长期无法执行的,可视为隐匿财产行为处于持续状态,应以拒不执行判决、裁定罪论处。

杨某等三人拒不执行判决、裁定罪案例(第1396号指导案例),无疑为强制执行申请人提供了一条新的救济渠道。在有证据证明执行义务人在裁判作出之前转移财产的,执行申请人可据此向法院和公安机关反映,要求追究执行义务人的刑事责任,从而施加压力,促使执行义务人履行裁判义务。

(一)关于拒不执行判决、裁定罪犯罪时间节点的认定

目前,各省市仍存在不同的意见。浙江省于2018年7月发布《浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅关于依法惩处拒执犯罪若干问题的会议纪要》,该纪要第7条认为,“在判决生效前,行为人为了逃避执行而实施隐藏、转移财产,判决生效后继续隐匿财产的,可视为行为处于持续状态。”该纪要内容显示,“不以送达执行通知书为认定“拒执罪”的构成要件,只要判决、裁定一经生效,当事人即有了执行义务”。江苏省于2018年8月发布《江苏省高级人民法院关于办理拒不执行判决、裁定犯罪案件若干问题的通知》,该通知中明确规定:“执行义务的确定以执行义务人收到判决、裁定为前提,应当有证据证明执行义务人已经收到或应当收到生效的判决书、裁定书”,该规定与浙江省明显不同。

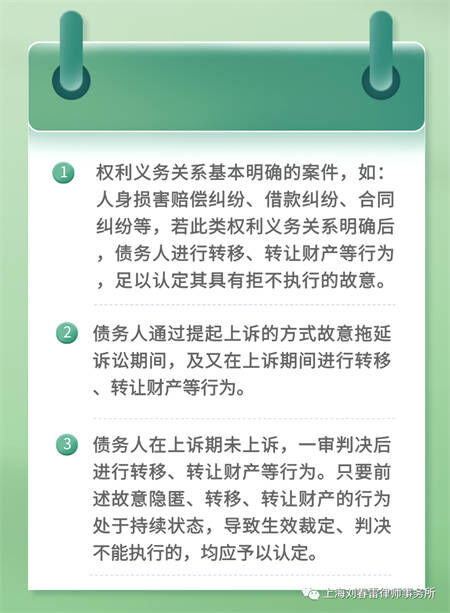

针对此,笔者建议:应当按照行为人的具体情况分别处理,不能采取单一标准予以认定。一般情况应当以判决、裁定生效为原则,若在判决、裁定生效之前,权利义务尚未最终确认,行为人转移转让财产难以认定其具有拒不执行的故意。但以下情况作为例外:

(二)关于拒执罪低位运转震慑不足的问题

据江苏省高院发布的信息,2017年1月至10月,江苏全省法院受理执行案件56万多件,移送拒执犯罪嫌疑人近700人,以拒不执行判决、裁定罪判处121人。拒执罪低位运转震慑不足的主要原因或在于法院自身工作未到位、公安、检察机关与法院协调不力、调查取证困难、追责成本高等。实践中,法院执行人员适用“拒执罪”的意识不强,遇到拒不执行、暴力抗法和协助执行人不协助等情形时,执行人员更倾向于采取司法拘留的措施“以拘代刑”、“以罚代刑”。

针对此,笔者建议:建立公检法等相关机关的定期联席会议制度,加强沟通协调,明确拒执罪案件办理在公安、检察、法院的具体对接部门,开辟针对此类案件的专门通道,简化立案、审查等相关程序。同时,加强司法宣传,营造惩治抗拒执行违法犯罪行为氛围。

(三)关于拒执罪的量刑

依据我国《刑法》第三百一十三条规定,【拒不执行判决、裁定罪】,对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

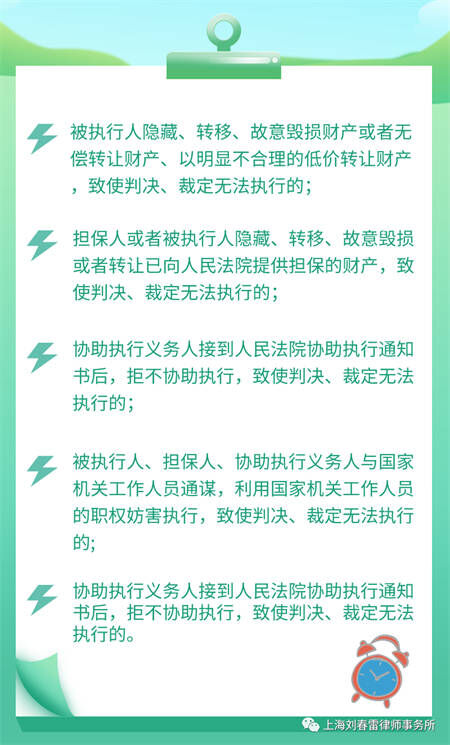

依据《全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》第三百一十三条的解释》,“对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行,情节严重的情形包括:

针对该量刑标准是否会过轻,华东政法大学刑事司法学院教授沈亮解读说,拒执罪在打击和惩罚犯罪的同时,其主要目的在于督促被告人积极履行判决、裁定确定的法律义务,使执行案件得到实际执行。刑法的震慑力不仅在于量刑轻重,更在于覆盖面,凡构成犯罪都应追究责任,且赔偿义务不因刑责而免除,督促履行判决义务是根本。