从银行获取无息贷款或低息贷款,转借给他人,做中间商“赚利差”。

将资金借给不特定人员,以“吃利息”作为主业或副业来获取生活来源。

……

这些在以前较为常见的借贷方式,在国家规范借贷市场健康发展的过程中,逐步被明确为“禁区”。有些民间借贷合同不仅无效,还可能涉嫌犯罪!民间借贷利率上限下调、法律明文禁止高利贷、司法实践中严查民间借贷款项来源及案件相关事实,各项举措都表明国家调控的大手正在逐步清除恶性借贷行为。

(一)中国特色社会关系使民间借贷成为首选。

民间借贷是一种历史悠久、在世界范围内广泛存在的民间金融活动,是指自然人、法人、其他组织之间及其相互之间进行资金融通的行为。与此相对应的是金融借款,即:银行、财务公司等金融机构向自然人、法人、其他组织发放贷款的行为。中国社会拥有数千年历史,其中家族、团结、襄助等观念经过千年的传承早已深入人心,社会中人情纽带特色明显,使得民间借贷成为多数人解决资金需求的首选。20世纪80年代中期,东南沿海地区出现了多种民间借贷形式,特别是浙江温州等地,在中小企业创办和发展过程中,民间借贷十分活跃。20世纪90年代末东南亚金融危机爆发后,民间借贷开始受到国家严格管制;进入21世纪后,经济发展使更多市场主体产生资金融通需求,国家也在一定程度放开民间资本进入金融市场,民间借贷的重要作用被重新认可,民间借贷再次活跃,成为众多中小企业融资的主要渠道。虽然金融领域的发展让部分企业可选择向金融机构贷款,但囿于抵押、征信等多方面原因,更多中小企业及自然人只能通过民间借贷向相熟的企业或自然人借款,以解融资难之困顿。

(二)民间借贷案件数量居高不下,占比近半。

金融贷款及民间借贷案件在民商事案件中的占比居高不下。譬如,2018年青岛法院发布《金融审判白皮书》显示上一年度青岛市两级法院共受理金融案件2.6万余件,较2017年增长了7.9%,仍处于高位运行态势,其中民间借贷与金融借款占比分别为47%与24%,成为矛盾集中点;而2020年10月23日重阳节之际,上海市静安区人民法院发布2019年度涉老民事案件审判白皮书,白皮书显示,2019年9月1日至2020年8月31日,上海静安法院受理涉老民事案件1244件、审结1244件,其中民间借贷纠纷占比超过一半,达647件,是涉老民事诉讼的主要纠纷。这也表明即便金融贷款体系已经十分成熟,民间借贷仍然是市场主体解决资金空缺的重要途径,但也侧面反映出借贷体系各方面并不足够成熟,导致纠纷频发。

我国当前民间借贷市场已经进入高级阶段,资金供需两旺,并具有迅速走红网络经济的发展趋势。然而,民间借贷相关立法滞后,市场监管缺位,司法主导突出,整个市场呈现出产生发展的内生化、投资主体的多元化、交易形式的电子化、法律规则的零散化、法律地位的尴尬化以及裁判结果依赖指导性解释等特征,导致部分人员借民间借贷之名,获取非法利益甚至实施犯罪行为。

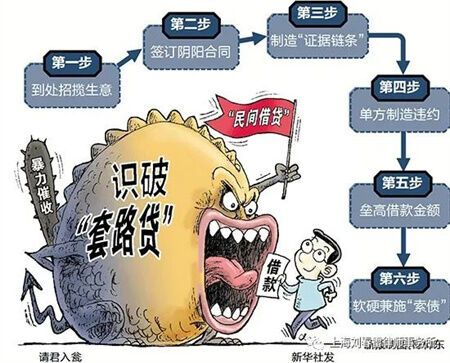

(一)披着民间借贷外皮的套路贷。

2015年起,社会上出现一种现象,有一批人以小额贷款公司、网络贷款等方式对外宣传,与相关公众签订民间借贷合同,设立高额保证金或违约金,而后通过“肆意认定违约”等方式,使用暴力强立债权、强行索债,有的放款人还会以借款人先前借贷违约等理由,迫使对方签订金额虚高的“借贷”协议或相关协议。最初审理这些案件的法院以双方签订的合法有效的合同及银行流水记录认定借贷关系确实存在,判决借款人应偿还借款及违约金。在这类纠纷持续增多、造成重大、恶劣社会影响后,终于引起重视,于是我们知道了“套路贷”这个词。“套路贷”假借民间借贷合同的外衣,行刑事犯罪之实,非法占有公民财物,造成恶劣社会影响。最初在个案出现时,并没有多少人意识到这不属于简单的民间借贷纠纷,因为这类纠纷完全符合民间借贷的特征,有明确的合同条款、银行转账,放款人根据合同主张借款人偿还借款,即便利息接近24%,也是法律允许的范围内,并无不妥。而后司法机关对相关主体的同类案件进行研究时,才发现其中隐藏的非法目的。

(二)职业放贷人的民间借贷行为被遏止。

1.如何界定职业放贷人?

职业放贷人,是指未取得金融监管部门批准,不具备发放贷款资质,但向社会不特定对象出借资金以赚取高额利息,出借行为具有营业性、经常性特点的单位,以及以放贷为其重要收入来源,经常性向不特定对象放贷并赚取高额利息的个人。

2.为何要遏止职业放贷行为?

职业放贷与民间借贷均以出借款项收取利息为行为内容,职业放贷之所以违法,并不是行为内容违法,而是其行为方式违法,即行为人在不具有金融从业资格的情况下以金融机构业务方式常态性地向不特定对象发放贷款。较金融借贷的市场定位而言,民间借贷是对金融服务实体经济不足的有益补充,而民间借贷的风险防控及承受能力相对于金融借贷较低,催生了许多暴力讨债、催收事件,职业放贷人不仅扰乱市场秩序,还扰乱了社会秩序。根据《银行业监督管理法》第十九条规定:“未经国务院银行业监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。”该规定属于效力性强制性规定,违反该规定的借贷合同无效。而职业放贷人的借贷行为,违反了上述强制性规定,故双方之间的借款合同是一种无效的合同。

3.职业放贷人被识破并遏止。

许多职业放贷人为自然人,因此比起套路贷,职业放贷人的隐藏更深,每一笔借贷单独来看都是合法的民间借贷行为,最初职业放贷人在个案中基本可以获得胜诉判决。得益于现在裁判文书的公开与大数据的检索、分析功能,同一出借人因多个民间借贷纠纷诉至法院时,法院系统可以看到同一自然人、法人涉及的全部案件,以此作为参考从而判断当事人是否职业放贷人,这是司法层面中对遏止职业放贷的行动。2020年12月29日,最高人民法院发布了2020年第二次修订的《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》(下称:《民间借贷司法解释2020》),借贷合同无效的情形增加了一种,即第十三条第三项:“未依法取得放贷资格的出借人,以营利为目的向社会不特定对象提供借款的。”这是对立法层面上职业放贷人放贷合同无效的规定。

(三)套取金融贷款转贷行为无效且或涉嫌犯罪。

1.套取金融贷款行为的特征。

套取金融贷款转贷中的金融贷款应为经银保监会批准设立并负责监管的从事贷款业务的金融机构及其分支机构发放的贷款;“转贷”是指出借人从银行或者金融机构获取贷款后,违背了与银行约定的贷款用途,将信贷资金转借给他人。出借人套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人的民间借贷行为,既增加了融资成本,又扰乱了信贷秩序,应当予以规制。

2.套取金融贷款转贷行为的法律规制。

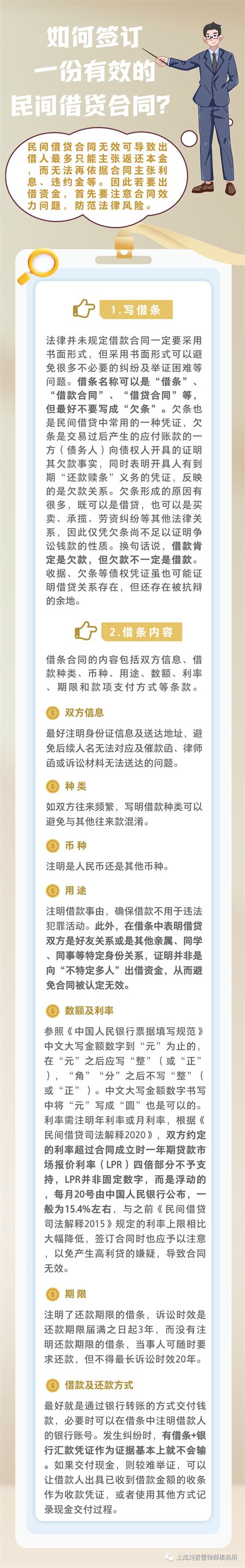

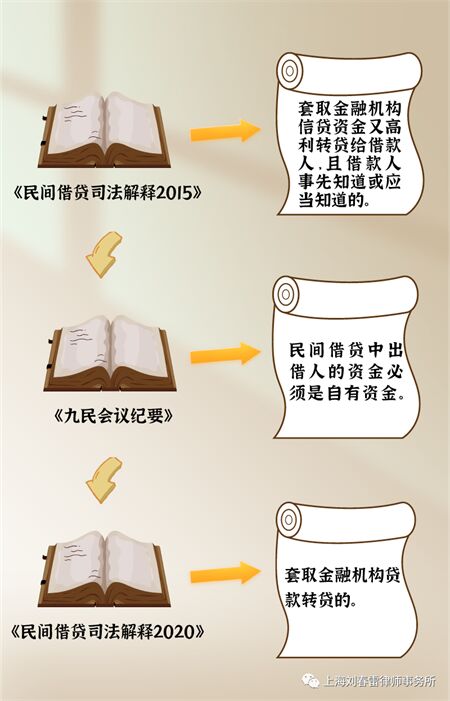

民事法律规制:从2015年到2020年,涉及违规转贷的案件越来越多,国家为维护金融市场稳定并加强打击违法借贷行为的力度,套取金融机构贷款进行转贷的合同效力认定标准经历了较大变化,认定合同无效的法律要件变得更加清晰与明确。《民间借贷司法解释2020》是在2015年8月6日最高院发布的《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》(下称:《民间借贷司法解释2015》)修订而来,期间《全国法院民商事审判工作会议纪要》(下称:《九民会议纪要》)第52条还对套取金融贷款转贷行为的特征及审查做了较为详细的解释。

民事法律对套取金融贷款转贷的规制变迁

《民间借贷司法解释2015》中对借贷合同无效规定了诸多条件,例如“高利转贷”、“借款人事先知道或应当知道”,在诉讼中举证责任分配问题成了难点,究竟是法院依职权审查资金来源还是将举证责任分配给其中一方,或者让不配合举证的一方承担不利后果,法律并无明文规定。直到《九民会议纪要》第52条规定:“人民法院在适用该条规定时,应当注意把握以下几点:一是要审查出借人的资金来源。借款人能够举证证明在签订借款合同时出借人尚欠银行贷款未还的,一般可以推定为出借人套取信贷资金,但出借人能够举反证予以推翻的除外”。通过上图我们可以看出,《民间借贷司法解释2020》直接删除了各类限制条件,直接规定“套取金融机构贷款转贷的”民间借贷合同无效。从法律适用层面放宽了对合同无效的认定要求,减少了实践中举证困难等问题,也体现了国家对扰乱金融秩序行为的严厉打击。

刑事法律规制:高利转贷罪,《中华人民共和国刑法》第一百七十五条的规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。

民事法律规制主要针对偶发性套取金融贷款转贷行为,而刑事手段则是针对以套取金融贷款牟利并且数额较大的行为,这种行为的主观恶意更强、后果更严重,需以刑法威慑。