商场如战场!在各行业日趋白热化的竞争中,一些企业已摒弃简单的价格战,转向知识产权含金量更高的品牌战。有的企业在深入研究市场需求和客户体验的基础上,实施差异化竞争,使自己的产品和服务形成独特的品牌形象和价值。在品牌战中,商标战历来都是重头戏,影响着企业发展大局,甚至是生死存亡。近期,多起中外商标大战,陆续鸣锣收官、决出高下。

美国苹果公司与唯冠科技(深圳)有限公司(下称:深圳唯冠)的“iPAD”商标争议案,最终以美国苹果公司出资6000万美元收购深圳唯冠的“iPAD”商标而握手言和。

新百伦贸易(中国)有限公司(下称:新百伦公司)与中国籍人士周某的“新百伦”商标争议案,广州市中级人民法院(下称:广州中院)于2015年4月24 日作出一审判决:认定新百伦公司侵犯周某的“新百伦”商标专有权,应立即停止侵权行为,并赔偿周某经济损失9800万元人民币。该案创我国大陆商标侵权案赔偿额最高纪录。

美国篮球巨星Michael Jordan(中文译名:迈克尔。乔丹,下称: Jordan)诉国家工商总局商标评审委员会(下称:商评委)的32件商标争议行政诉讼案,北京市高级人民法院(下称:北京高院)于2015年5月11日作出终审判决:维持北京市第一中级人民法院(下称:北京一中院)的一审判决,确认商评委关于乔丹体育股份有限公司(下称:乔丹公司)拥有涉案32件商标权利的决定。

上述中外商标战中,中方代理律师为中方大获全胜立下汗马功劳!

经典案例一:“IPAD”商标权属争议案

【基本案情】

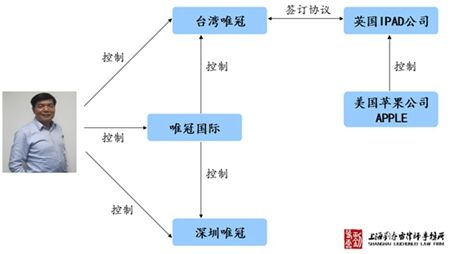

深圳唯冠和唯冠电子股份有限公司(下称:台湾唯冠)是香港上市公司唯冠国际控股有限公司(下称:唯冠国际)的子公司。2001年,深圳唯冠在商标局成功注册“iPAD”商标。2009年底,英国IP Application Development Limited (下称:英国IPAD公司)和台湾唯冠就“iPAD”商标签署《权属转让协议》,约定:台湾唯冠以3.5万英镑的价格向英国IPAD公司转让其享有的“iPAD”商标。2010年2月,美国苹果公司与英国IPAD公司签订《商标转让协议》,约定:美国苹果公司以10英镑受让英国IPAD公司从台湾唯冠购买的“iPAD”商标。

2010年4月,美国苹果公司向深圳市中级人民法院(下称:深圳中院)起诉深圳唯冠,请求判定在中国大陆的iPAD商标专用权归其所有。

该案审理中,双方争议焦点为:1、深圳唯冠和台湾唯冠是否可被视为一体;2、美国苹果公司受让的“iPAD”商标权是否涵盖中国大陆?

美国苹果公司认为:台湾唯冠和深圳唯冠同属唯冠国际的子公司,《权利转让协议》应视为唯冠国际许可台湾唯冠的集体交易行为。通过该交易,美国苹果公司当然受让“iPAD”商标在中国大陆的专用权。

深圳唯冠却认为,深圳唯冠和台湾唯冠是不同的法人主体,台湾唯冠转让其“iPAD”商标专用权,不能对深圳唯冠产生法律效力,在中国大陆,“iPAD”商标专用权仍属于深圳唯冠。

该案相关公司及人员的法律关系如下图所示:

经审理,深圳中院认为,美国苹果公司虽与台湾唯冠达成协议,但并未与深圳唯冠就“iPAD”商标权签订转让合同,且无证据表明深圳唯冠认可台湾唯冠《权利转让协议》,故判决:驳回美国苹果公司诉讼请求。后,美国苹果公司上诉至广东省高级人民法院(下称:广东高院)。2012年7月2日,广东高院公布,美国苹果公司与深圳唯冠达成和解,美国苹果公司以6000万美元的价格购买深圳唯冠“iPAD”商标。

【春雷点评】

1.商标的地域性原则

美国苹果公司在与深圳唯冠的较量中偃旗息鼓,主要原因是:其在收购“iPAD”商标权时,忽略了商标的地域性原则。商标专用权只有经所在国注册登记才能获得,而非在全球都通用有效。因台湾唯冠就“iPAD”商标仅在台湾及欧盟各国注册登记,其享有的商标权利仅限于在台湾和欧盟各国。美国苹果公司收购的iPAD商标权当然也仅限于中国台湾及欧盟各国,而不包括在中国大陆。

2.商标转让的尽职调查

出让及受让商标,事前一定要有专业律师做好尽职调查。然而,本案的三家公司在此环节上均出现严重纰漏。

台湾唯冠决定出让“iPAD”商标前,应聘请专业律师全面彻查英国IPAD公司的前世今生,若获悉iPAD商标转让的幕后操盘手是美国苹果公司,台湾唯冠绝不会仅以3.5万英镑价格出手iPAD商标。

受让方收购前,应就台湾唯冠“iPAD”的权利归属、有无权利瑕疵、历次转让情况、有无侵犯他人在先权利等情况展开全面调查。若受让方律师做足了功课,就不难发现:在中国大陆“iPAD”商标的权利人是深圳唯冠,而非台湾唯冠或唯冠国际。要获得iPAD商标在中国大陆的权利,则只能从深圳唯冠方受让。尽管美国苹果公司一直强调:台湾唯冠与英国IPAD公司签订的《权利转让协议》上有杨荣山的签字,因杨荣山既是唯冠国际董事长,也是唯冠国际所有下属公司(包括台湾唯冠、深圳唯冠)的CEO,其签字应视为也代表深圳唯冠。但深圳唯冠认为:深圳唯冠、台湾唯冠在法律上系两个独立主体,《权利转让协议》的签约主体是台湾唯冠,杨荣山在《权利转让协议》上的签字仅代表台湾唯冠。

经典案例二:“乔丹”商标与Jordan名誉权案

【基本案情】

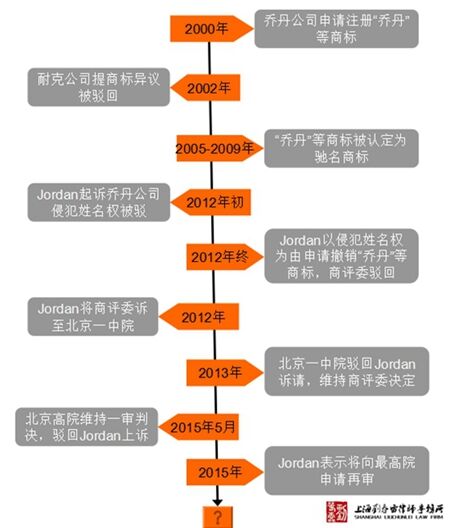

耐克公司旗下拥有Air Jordan品牌。2002年,耐克公司针对乔丹公司注册的“乔丹”系列商标,以侵犯Jordan姓名权等为由,启动多起商标异议、商标争议的行政程序。耐克公司主张被商评委悉数驳回后,又就其中的两个商标分别提起行政诉讼,并再遭败诉。后,耐克公司授意Jordan作为原告,以商评委为被告、乔丹公司为第三人,对乔丹公司已注册的“乔丹”系列商标,分别提起78起行政诉讼,北京一中院予以受理。

“乔丹”系列商标案,主要进程如下:

2015年5月11日,北京高院就Jordan起诉商评委的78起案件中的32起做出终审判决:维持北京一中院的一审判决,驳回Jordan撤销乔丹公司争议商标的上诉请求。北京高院认为:Michael Jordan的姓氏为“Jordan”,系英美普通姓氏,而“乔丹”为该姓氏常用的中文翻译,很难认定“乔丹”与Jordan之间存在必然的、唯一的对应关系,Jordan对中文“乔丹”及篮球运球的剪影形象不享有在先权利。另:乔丹公司自成立以来,经过20余年经营,已获得广泛的市场认可和稳定的市场秩序。中国公众看到使用“乔丹”“QIAODAN”等系列商标的商品,不会将其与Jordan本人相联系,不会对产品来源产生混淆和误认。

【春雷点评】

1.商标权与姓名权

与单纯的商标权争议相比,Jordan起诉商评委案,包括姓名权与商标权是否构成冲突。乔丹公司拥有“乔丹”等系列注册商标的专有权,其使用“乔丹”系列商标从事商业活动的合法权利应依法予以保护。Jordan作为世界知名球星,其姓名权同样神圣不可侵犯。然,“乔丹”在美国为普通姓氏,乔丹公司使用“乔丹”作为企业字号和产品商标,无法构建与Jordan的唯一对应关系,故并未侵犯Jordan的姓名权。

2.商标战略中的借力

“乔丹”商标系列争议案,实质上是国内外品牌的商战。无论结果如何,参战各方都因赚足了中外众多媒体及消费者的关注而成为赢家。乔丹公司一直也宣称其与Jordan没有关联,但不少消费者看到“乔丹”系列商标时,仍会展开主观臆断的想象,将乔丹公司与Jordan联系起来。

乔丹公司在创业初期选择了高风险、高收益的品牌之路,巧借“乔丹”品牌先天的知名优势,并用商标保护性注册、市场细分传播等手段,确保该系列品牌名正言顺。现,乔丹公司在国内已注册有130余个商标,大部都有“乔丹”汉语字样、汉语拼音、运动员运球图形等元素,此外还有若干“小乔丹”、“乔丹王”、“桥丹”、“丹乔”等相近的保护性商标。经多年苦心经营,乔丹公司产品被国家质量监督检验检疫总局认定为“国家免检产品”、乔丹商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。

经典案例三:“新百伦”商标侵权纠纷

【基本案情】

2013年7月,中国籍人士周某就新百伦公司侵犯其注册商标“新百伦”(下称:涉案商标)专用权一案,向广州中院提起诉讼,请求法院判令:新百伦公司停止侵权;在全国性报纸上发布致歉声明(即赔礼道歉);赔偿经济损失9800余万元人民币。针对周某诉请,新百伦公司抗辩的主要理由为:其对涉案商标的使用是基于善意在先使用,周某注册涉案商标系恶意抢注;“新百伦”是“NewBalance”商标的中文翻译和新百伦公司产品的中文名称,其使用“新百伦”属于合理使用,未侵犯周某的商标专用权。

2015年4月24日,广州中院对该案作出一审判决:认定新百伦公司侵犯周某的注册商标专用权,应赔偿周某损失计9800万元人民币。广州中院判决的理由主要有:

①涉案商标系周某依法向商标局申请注册而取得,新百伦公司主张周某系恶意抢注缺乏事实依据。

②新百伦公司在其天猫和京东的旗舰店,介绍产品及在销售小票上使用“新百伦”字样,属于商标性使用。

③“新百伦”并非“NewBalance”的音译或意译,“NewBalance”额中文音译应为“纽巴伦”,中文意译应为“新平衡”,且新百伦公司称其关联公司“New Balance Athletic Shoe,Inc”为“新平衡运动鞋公司”能佐证该观点。

故,新百伦公司的抗辩理由不能成立,应承担停止侵权、刊登声明消除影响及赔偿周某经济损失的责任。鉴于新百伦公司在销售的产品上未使用涉案商标,仅使用“新百伦”介绍和宣传其产品,故酌定新百伦公司赔偿周某损失的数额为其获利总额的二分之一,即9800万元人民币。

【春雷点评】

1.知名产品反向混淆仍须担责

注册商标的目的之一是将自己的商品或服务与商标联系起来,防止消费者在选择时产生混淆,通常所说的混淆常指“正向混淆”,即:在后市场竞争者为攀附在先商标的商誉,与其发生混淆,进而蒙骗消费者选择在后竞争者。非知名企业常以“搭便车”、“傍大款”等方式抢占市场份额,侵害商标权人的利益。

“反向混淆”与“正向混淆”相反,系知名企业使用不知名企业的注册商标,使不知名的企业的注册商标的识别力被扭曲或遮蔽,甚至产生其商品或服务投入市场后,反而被误认为是假冒知名企业的商标。若对反向混淆不予制裁,会使知名企业在使用他人的注册商标时毫无顾忌,形成弱肉强食的竞争恶果。

“NEW BALANCE”系世界知名运动品牌,其所有人近三年平均营业额均达数亿元。新百伦公司在宣传自身产品时负有审慎义务,应主动避免使用他人的注册商标。现检索涉案商标时,出现的链接和信息基本上均指向新百伦公司产品,变相剥夺了涉案商标与周某的联系,甚至会误导消费者认为周某侵犯新百伦公司的商标权。

2.确定商标侵权人赔偿额的依据

本案发生《商标法》第三次修订(即2013年8月30日)前,适用的是2001年修订后的《商标法》。根据该法第五十六条[1]之规定:侵犯商标专用权的赔偿数额,为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益,或者被侵权人在被侵权期间因侵权所受到的损失,包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。商标权利人可任选一种方式计算侵权人应赔偿的数额。周某在本案的诉请中明确:以新百伦公司的获利来确定赔偿数额,并举证:自2011年7月至起诉时,新百伦公司销售被诉侵权产品的总金额已经超过10亿元,获益巨大。对于新百伦公司的获益,广州中院根据保全的财务报表以及新百伦公司2011、2012年度《审计报告》的《利润表》可知,2011年至2013年11月期间,新百伦公司的净利润达1.58亿元。综合考虑:新百伦公司使用“新百伦”商标的方式,以及其对品牌的其他投入和推广,故判定:以新百伦公司获利总额的50%赔偿周某的经济损失。

2013年8月30日,全国人大常会对《商标法》作出第三次修订,现行《商标法》进一步加大了商标侵权人的法律责任。据该法第六十三条之规定:

侵犯商标专用权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

人民法院为确定赔偿数额,在权利人已经尽力举证,而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下,可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料;侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的,人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。

权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。

[1].《中华人民共和国商标法》

第五十六条侵犯商标专用权的赔偿数额,为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益,或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失,包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。

前款所称侵权人因侵权所得利益,或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五十万元以下的赔偿。

销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得的并说明提供者的,不承担赔偿责任。