今年五一,春雷所推送《民诉证据新规春雷解读——司法鉴定篇》,在肯定司法鉴定作用的同时,也清醒地指出司法实践中存在鉴定申请审查把关不严、对鉴定活动监督不够、对鉴定意见过度依赖、鉴定泛化、甚至以鉴代审等诸多问题。

8月14日,最高人民法院发布《最高人民法院关于人民法院民事诉讼中委托鉴定审查工作若干问题的规定》(下称:《规定》),在《中华人民共和国民事诉讼法》(下称:《民事诉讼法》)和新《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(下称:《民事证据规定》)的基础上又作以规定,一个字:“严”。

其实,鉴定在诉讼实务中的应用程度是很高的。正所谓“成也萧何败也萧何”,复杂疑难案件十有八九离不开鉴定,如今的情势是越来越多的人盯住了鉴定,试图通过鉴定或锁定胜局或扭转乾坤……

《规定》犹如当头棒喝:打住,鉴定可不能胡来。

“鉴”者,镜也;“定”者,定论。要谈鉴定,先要谈谈证据。

打官司就是打证据。法庭上公说公有理婆说婆有理,法官又没亲临案件事实发生的现场,还不是靠证据说话?由此,法律事实与客观事实之辨析一直被法律人士津津乐道。

证据到底是什么?这看似简单的问题三言两语未必能说得清楚。准确辨析证据的概念,还真与《规定》有关。《民事诉讼法》第六十三条[1]及《中华人民共和国行政诉讼法》(下称:《行政诉讼法》)第三十三条[2]通过列举的方法指出证据包括当事人陈述、物证、书证等等,同时强调“证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据”。而《中华人民共和国刑事诉讼法》(下称:《刑事诉讼法》)第五十条[3]在此基础上认为可以用于证明案件事实的材料,都是证据。三大诉讼法关于证据的表述大同小异,但纵览三种表述,其核心是“证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据”。证据的概念难道有如此复杂?其实,我国法学界和法律实务界对证据基本属性问题的讨论,自20世纪50年代就已经开始,但至今仍未形成基本共识[4]。有理论认为证据应被归入事实的范畴,也有理论认为证据并不属于事实。陈瑞华教授[5]认为,证据可以狭义的理解为证据材料;张卫平教授[6]依托于大陆法系的理念,认为证据是一种能够证明案件的材料,但这个材料不是游离于人们的主观认识和价值判断的。

法学江湖众说纷纭、难以定论。那证据到底是什么呢?莫非当事人提交的还不能算证据,或者不能全部算证据,只有经过查证属实才能算证据?那问题又来了,是不是证据谁说了算?一审法院?二审法院?再审法院?若一审法院认为不是证据,二审法院认为是证据,那么该如何认定?难道说一开始不是证据的材料仅仅通过二审审判就变成了证据?这分明不合理。况且,若如此理解,那么《民事诉讼法》及《民事证据规定》中大量关于证据的条款又该怎么理解?譬如《民事诉讼法》第六十四条[7]第一款和第六十八条[8]分别规定当事人对自己提出的主张有“举证责任”和“示证责任”。若在当事人提供证据时便已经要求其提供的证据必须能够作为定案依据使用,这岂不是要求当事人承担了法庭应当承担的证据审查的责任?当事人提交了证据材料后,若法院通过查证认为其不属实,难道这就不是证据?再说,我们都知道“伪造证据罪”的犯罪对象是证据,既然证据必须要查证属实,那当事人伪造的证据当然不能被采信,从狭义上理解,这份“证据”就不是证据,既然如此,犯罪对象已经不适格,那何来伪造证据罪?它是否还有存在的必要?可见,证据应有广义或狭义的说法。笔者认为,广义的证据应当包括所有与客观事实有关的证据,而法院采信的证据应指狭义的证据。过去的事情无法完全全貌还原,处在当下的人只能通过一系列证据无限接近真相。当事人举证时举出的是广义的证据;而法院对广义的证据进行证明效力方面的确认后,部分或全部采信、作以定案依据的证据则是狭义的证据。

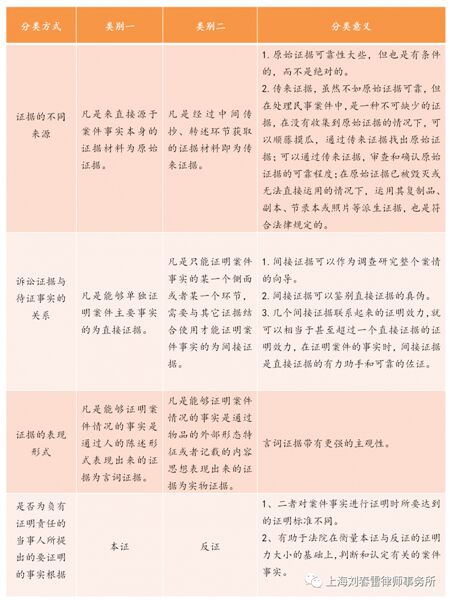

再看证据的分类。证据的分类有许多方法,目前在学理上的普遍方法有按照证据的不同来源、证据与待证事实的关系、证据的表现形式、是否负有证明责任的角度来进行划分,具体分类方式如下表:

证据分类

为何要对证据做如此之多的分类?正是因不同证据的证明效力不同,进行分类能够更好的对不同的证据进行理解适用,使之充分发挥效力。我国是以审判为中心的诉讼制度,因此证据的效用主要表现在诉讼的审判阶段。在审判以前的诉讼活动中,调查取证等活动都是为审判阶段的证明活动服务的,但是严格地说,这些都是广义的证据。“证据必须查证属实”,这就已经变成了狭义的证据的范畴。然而,在法律实务中,狭义地理解证据的内涵和外延只会造成适用的不便和理论的冲突,我们应从广义角度理解证据。

从广义的角度理解证据,就知道证据并非一定是直接证明案件事实,也可以以间接方式证明案件事实。结合表一,您可以清楚发现本文的核心——鉴定,即是间接证据的典型。譬如证据之王指印,犯罪现场的一枚指印虽不能直接证明那个证明发生过什么案件,但按“不到现场就基本上不会留下指印”的逻辑进行推论,如果留下指纹一方没有合理的解释说明原因,它就成了犯罪嫌疑人在现场的重要证据。非常有名的电影《天下无贼》想必各位都看过,黎叔(葛优饰演)在车厢顶层与王薄(刘德华饰演)狭路相逢,经过一番交手,他杀死了王薄。从看电影的角度来说,大家都不会怀疑是黎叔杀了王薄;但假如这是一个真实案例,当案子到了法院后,我们没有同步的录像将当时的杀人情节记录下来,便只能通过其他证据来证明案件事实,例如黎叔使用的武器铁钩上的指印、犯罪现场的武器刮痕和斑斑血迹,都可以对它们进行鉴定从而间接证明案件事实。[9]

介绍完作为鉴定意见背景知识的证据,让我们回到鉴定意见本身。鉴定意见是证据的一种特殊的类型,《民事诉讼法》历经修改,鉴定意见依然稳坐证据的第七把交椅的原因正是因为其特殊性,其特殊性有三点:专业性、辅助性、意见性。

鉴定意见的专业性在于鉴定是鉴定人员利用自身专业知识、技能对案件中专门性问题所作出的判断。司法鉴定是在诉讼活动中鉴定人运用科学技术或者专门知识对诉讼涉及的专门性问题进行鉴别和判断并提供鉴定意见的活动[10]。在鉴定过程中,需要的不仅是有资质的鉴定单位和鉴定人,还需要精密的鉴定仪器、严密的鉴定流程及严格明确的鉴定标准。举例说明,譬如在肋骨受伤验伤时,根据《人体损伤程度鉴定标准》第一条和第三十三条的规定[11],一处单纯性肋骨线形骨折就不构成轻伤,只有更加严重的损伤才能构成轻伤。《人体损伤程度鉴定标准》就属于鉴定标准;X光机、核磁共振机、CT机就属于精密的仪器;何时、何机构、何人进行何种顺序、何种项目的检验,就属于严密的鉴定流程。

鉴定意见的辅助性体现在其具有延伸证据的属性。在已有证据的基础上进行延伸调查取证所得到的证据均属于延伸证据。延伸证据属于证据的子项,依据我国《民事诉讼法》对证据种类的规定,我国民事诉讼中认可的延伸证据大部分属于鉴定意见的范畴。鉴定意见是在基本取证工作完成的情况下,通过收集补充性证据、隐蔽性证据和再生性证据,对既有证据的薄弱环节进行补强、易变环节进行固定,从而实现证据之间的相互印证,形成严密的证据链条。其实质是取证工作的深化和细化。鉴定除了通过一系列的鉴别和判断从而产生一个鉴定意见以作为证据,类似于“产生”证据,这是一种直接查明事实的行为,例如说在测谎中向被测试者提出答案不明的问题,得到回答。其实,鉴定还具有间接查明事实的功能,以测谎为例,测谎专业人员会根据仪器反映的数据对被测试者回答的真实性作出一定的评判,这些回答很可能与已有的证据内容相佐证或相矛盾,因此回答的真实性会使法官对其他证据的真伪认定产生一定影响,从而起到间接查明事实的作用。

鉴定意见的意见性体现在从本质上讲仍属于言辞证据,鉴定并不能直接得出案件的裁判结论,而是只能通过给出鉴定意见的形式,为法官提供参考。鉴定意见是指有鉴定资格的专业人员就案件的专门问题向司法机关提供的结论性意见。从广义上来看它是指具有某一专业领域知识技能或经验的人,以现有的案件情况为条件,进行专业推断而提出的专门性意见。因此广义的专家证言包括了专家所作的书面鉴定结论和专家证人向法庭提供的证言。狭义的鉴定结论则是指由法院指定的、在诉讼中运用的中立性证据,并不包括专家证人的证言。我国属于中国特色社会主义法治体系,在民事诉讼程序方面,以大陆法系相关规范为主要内容,同时吸取英美法系之长,从而在诉讼法注重程序正义的基础之上追求内容正义的平衡。因此,《民事诉讼法》第七十六条至第七十八条[12]、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》(下称:《民诉法解释》)第一百二十一条[13]及《民事证据规定》第七十九条至第八十二条[14]均对鉴定作出了规范;《民事诉讼法》第七十九条[15]、《民诉法解释》第一百二十二条[16]、第一百二十三条[17]及《民事证据规定》第八十三条[18]、第八十四条[19]则对“有专门知识的人”如何参与民事诉讼进行了规定。通过对法条进行分析,可以认为我国“有专门知识的人”参加诉讼是对鉴定不足的一种弥补。

“鉴定结论”到“鉴定意见”虽只有细微变化,却是鉴定被请下神坛迈出的一大步。鉴定不是神,只是专业机构就专业问题发表的专业意见。根据《民事诉讼法》第七十八条[20]的规定,在必要的情况下,鉴定人需要出庭作证、接受质询。如果经法院通知鉴定人员拒不出庭,其意见也不会被采信。有专门知识的人员出庭制度的设立更是增加了专业问题的对抗程度,能够对鉴定人员的意见进行补充或质疑,法官可兼听各方专业人士的观点,以便居中裁判。

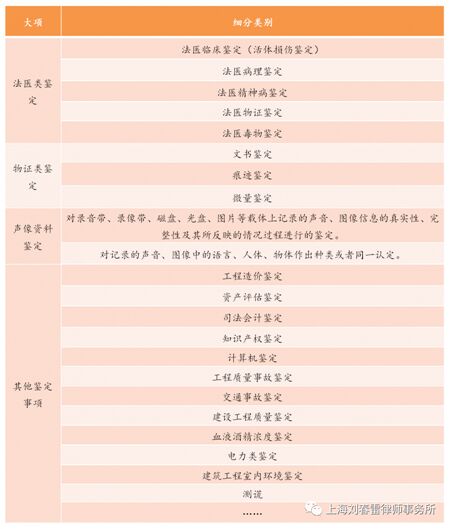

鉴定所涉业务种类繁多。根据《全国人民代表大会常务委员会司法鉴定管理问题的决定》(下称:《司法鉴定管理决定》)第二条[21]可知,我国司法鉴定主要分为法医类鉴定、物证类鉴定、声像资料鉴定、其他鉴定事项这大四类。按照《中华人民共和国行政许可法》和司法部《司法鉴定执业分类规定(试行)》,司法行政机关实际管理的司法鉴定范围还有计算机司法鉴定、环境监测司法鉴定、工程造价司法鉴定、产品质量司法鉴定、司法会计鉴定、知识产权司法鉴定、税务司法鉴定、农业司法鉴定、资产评估司法鉴定、建筑工程司法鉴定、枪弹痕迹司法鉴定,等等。其中法医类司法鉴定可细分为法医病理鉴定(俗称尸体鉴定)、法医临床鉴定(俗称活体损伤鉴定)、法医精神病鉴定、法医毒物鉴定等,物证类司法鉴定则包括文书鉴定、痕迹鉴定和微量鉴定。详细情况可见下表。

鉴定的分类

鉴定的品类如此繁多,不同的鉴定技术和标准也会不同。譬如,对声像资料所反映的案件情况进行鉴定,或许可以直接证明案情;但更多的鉴定事项,例如工程造价鉴定、测谎、文书鉴定间接证明案件事实的效力更强。《规定》仅就民事诉讼中的委托鉴定作了统一规范,这种“一网打尽”的规范没有对于实际应用中必然存在的大量问题设定标准化规则,粗放式管理只能产生更多的适用问题。

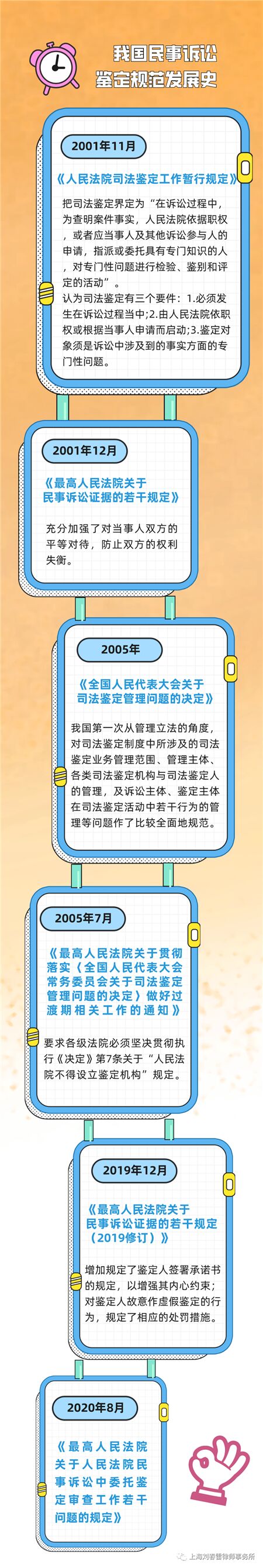

我国在民事诉讼鉴定方面的相关规定是从无到有、一点一滴建立起来的。而完善的过程从整体上看侧重于不断加强对鉴定人、鉴定机构的管制,不断细化鉴定的标准。参照下图,可以直观地看出民事诉讼鉴定在近20年内的发展变化。

我国民事诉讼鉴定规范发展史

自2001年公布的《人民法院司法鉴定工作暂行规定》始,其后陆续公布了《民事证据规定》《全国人民代表大会关于司法鉴定管理问题的决定》《最高人民法院关于贯彻落实<全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定>做好过渡期相关工作的通知》多项细化管理民事诉讼司法鉴定工作的规定,并于2019年12月对《民事证据规定》进行了修订。针对司法鉴定乱象,自2020年4月1日起,司法部在全国范围内开展为期两个月的司法鉴定机构和鉴定人清理整顿工作。2020年8月出台的《规定》则是在整顿工作的基础上,对民事诉讼司法鉴定如何适用、如何管理的规范总结和再次强调。

我们可以看出,对于民事诉讼司法鉴定管理的整体走势是不断收紧的。如今,《规定》第十四条明确了当鉴定机构、鉴定人超范围鉴定、虚假鉴定、无正当理由拖延鉴定、拒不出庭作证、违规收费以及有其他各类违法违规情形的,不仅对鉴定人、鉴定机构的违法违规行为要作出惩戒、司法建议,对涉嫌犯罪的要移送公安机关和检察机关,甚至还建立了黑名单制度。一旦被列入黑名单,该鉴定机构或鉴定人就不得进入人民法院委托鉴定专业机构、专业人员备选名单和相关信息平台。可以说是从全方位多层次都加强了管控。

春雷所经办的涉及到鉴定的案件很多,较为典型的如某钢管公司与某建设公司建设工程合同纠纷一案。该案中春雷所代理建设公司。其中,案涉建筑质量评估事务所有限公司(下称:评估公司)、机械工业材料质量检测中心(下称:材料检测中心)所出具的《鉴定报告》及《补充报告》、《整改意见》、《检测报告》均存在重大瑕疵:①评估公司并未被列入法院的鉴定机构名册,不具有司法鉴定资格;②评估公司作为鉴定人员到庭接受询问时,当庭承认其不具备钢结构工程项目的检测资质;③评估公司不具备见证取样检测的资质,但其却对涉案工程的试件和材料进行了见证取样和检测;④违规转包鉴定业务。

正是凭借这些瑕疵,春雷所逆风翻盘!公道自在人心,春雷所大获全胜,对方的再审申请也被裁定驳回。但这类重大瑕疵的存在绝不是春雷所碰上的个例,诉讼实务中这些问题曾经屡屡出现。这导致一方当事人的律师和法官不仅要承担已有的诉讼压力,甚至还要质疑、确定鉴定机构的可靠性,使得诉讼变得更加复杂。例如,在当鉴定机构对案涉事实进行鉴定,得出对当事人A有利、对B不利的鉴定意见时,若该鉴定机构存在违法违规的行为,会产生以下的不利后果:①若该鉴定意见受到法官的认可,很可能会损害B的合法权利;②若该鉴定意见被B以鉴定机构存在瑕疵推翻,可能使法官对A的诉求产生一定偏见,有可能会使A的合法权益难以得到保护;③若该鉴定意见被认定无效,重新进行鉴定,就会产生司法资源的浪费,使法官的负担更加繁重。可见,若鉴定机构和鉴定人违法违规,并不会有真正的得利方,只会徒增诉讼的压力。

诚然,鉴定这扇明镜,本就该时时擦拭,确保其光可照人,才能得出公正准确的结果。《规定》强化对鉴定机构、鉴定人员的管理,加大对违法违规的鉴定机构和鉴定人的惩处力度,这些对于规范民事诉讼司法鉴定必将起到积极的作用。我们也注意到,《规定》有过于收紧委托鉴定申请关口的倾向,或将束缚手脚,造成更多的悬案。

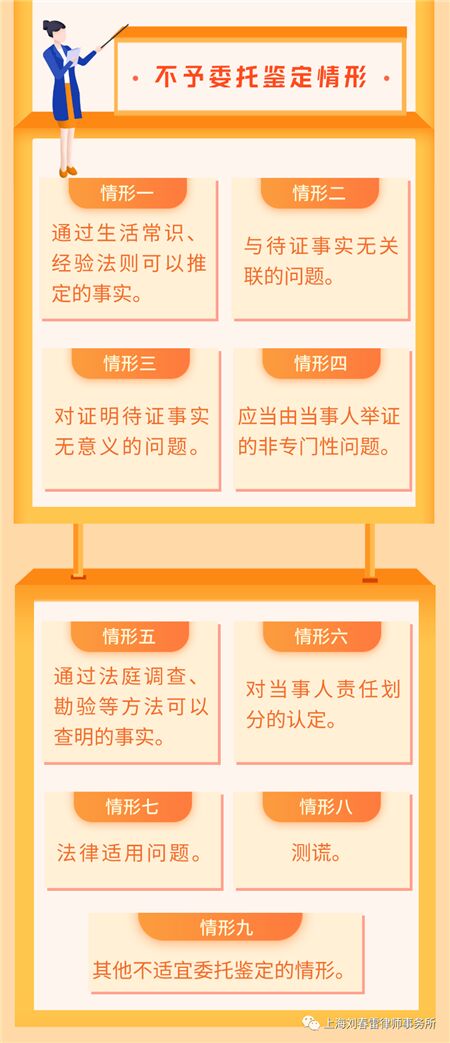

《规定》第一条明确了严格审查拟鉴定事项是否属于查明案件事实的专门性问题,有下列情形之一的,人民法院不予委托鉴定:

这一条突出了诉讼实务中很可能存在着当事人在案件审理对己方不利时,通过提出大量的鉴定申请来拖延整个案件的审理;或在前期诉讼进程中不提出对己方有利的证据,实则通过审理中途请求法院进行委托鉴定来打乱对方的诉讼节奏。提出的这些鉴定申请中,或许存在一些与案件无关的事项(《规定》的第一条中已经点出了这些事项),还可能存在一些本该由当事人来举证、并且当事人有能力自行进行举证的事项。因此,相信《规定》第一条从出发点上来讲一定是为了简化诉讼繁琐程度、减少诉讼压力的。

然而,立意虽好,却有可能因噎废食。据不完全统计[22],我国民事诉讼检索结果共计79566032 起,其中涉及到鉴定的有6081046起,占比为7.64%;我国刑事诉讼检索结果共计12290307起,其中涉及到鉴定的有6577410起,占比为53.52%;我国行政诉讼检索结果共计2940665起,其中涉及鉴定的有208960,占比为7.11%。可见,鉴定在诉讼中发挥着不小的作用。《规定》第一条从形式上似乎是通过收紧委托鉴定的使用来减少鉴定的滥用,但实质上往往鉴定的瑕疵是出现在鉴定过程中或鉴定意见作为证据被使用的过程中,但《规定》第一条限制的却是委托鉴定的启动。这就好比一个婴儿蹒跚学步,他会在走路的过程中摔跤,但如今大人们却直接不让他走路。看似从根源解决问题,实则造成了更大的麻烦。

笔者认为,将“是否进行鉴定的权力”全部交给法官,这样的改变存在很大问题。由于标准不明确,法官关于该不该鉴定的自由裁量权莫名增大,对于“有无鉴定的必要”的界定,仅凭法官主观推断就不予鉴定,这是否合理?由于法官的不同,是否会出现一审中认为不应鉴定、二审中认为有鉴定的必要的情况?如果没有一个明确的标准,这样将是否鉴定的权责全压于法官一身,实则增加了法官的工作压力,反而拖慢了诉讼节奏。关于“该不该鉴定”这一问题,在四川省德阳市仙光实业有限公司(下称:仙光公司)与四川省第四建筑工程公司(下称:四川四建公司)建设工程施工合同纠纷一案中,春雷所作为四川四建公司的代理人,曾与建纬律师事务所多次较量,开庭多达七八次,争论了一年之久。若心中无鬼自然不畏惧严格的检验,春雷所据理力争,对编号为NO.0027095《收据》印文真伪、朱墨时序及文件形成时间进行鉴定的请求得到了上海市第一中级人民法院(下称:上海一中院)的支持,由上海一中院依法委托南京东南司法鉴定中心进行鉴定,鉴定结果表示备忘结算款部分的文字内容与其他部分的文字内容不是一次性书写所成,属于事后添加,因而是不真实和无效的。这一鉴定结果部分印证了春雷所代表四川四建公司提出的质疑、反驳了仙光公司的说法,最终上海一中院认定该《收据》不能作为双方工程款项的结算依据,使春雷所保护了四川四建公司的合法利益。可见,鉴定在诉讼实务中查明案情有着至关重要的作用,因此应当慎而待之,不可用粗枝大叶的规定限定其使用,即便要严把委托鉴定的申请,也应当出具更加详实的细则。

要明白“该不该鉴定”首先要克服错误思想、接受新的思想观念:首先,世界上很多事物都存在一个中间状态,并非是完全正确或完全错误的,认识与实践本来就是一个互相推进、不断发展的过程。真理与谬误只有一线之隔,若一味追求绝对的对错,往往会陷入机械的形而上学主义误区;但也并非说一切事物都无法评判,单从鉴定来说,应通过科学的流程、科学的标准进行鉴定分析、得出意见。其二,要明确鉴定的作用并不仅是出具一份鉴定意见,其意义远不止如此。例如在建设工程合同纠纷案中,工程造价审计鉴定往往只能得出一个数值,却不能直接对何时进场、存在何种瑕疵进行准确而规范化的文书确定,也就是说很难把这些细枝末节的问题写进鉴定意见里。这种时候,就需要鉴定人出庭,通过回答双方当事人、法官的一些问题,才能更好地还原事件原貌,帮助法官作出公正的裁决。

除了由法官决定该不该鉴定这一点有些许不足,本条更惹人非议的点在于——“非专门性问题不予委托鉴定”,也就是仅有专门性问题才能申请法院委托鉴定。结合前文所述,目前我国现行《民事诉讼法》和《中华人民共和国行政诉讼法》只规定了证据的种类,未对证据概念下定义。而《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十二条则明确规定:“证明案件真实情况的一切事实,都是证据。”很显然,这是当前关于证据概念的最权威的定义。但将鉴定归为证据的类别之中,就只点出了鉴定作为证据产生的直接查明事实的功能,忽视了鉴定具有的间接查明事实的效力,即鉴定辅助判断其他证据真伪的功能。以自书遗嘱笔迹鉴定举例,若经过鉴定可以得出被继承人的字迹真实且惯用手为左手,若只考虑鉴定作为证据直接查明事实的功能,就忽略了可以以此笔迹鉴定意见可以证实被继承人的惯用手为左手这一点是否会影响到其他证据的真实性的作用。

更何况在将鉴定归为证据的思想基础之上,《规定》第一条还对不予委托鉴定情形进行列举规定,将鉴定的内容限定在专门性问题的范畴之内,这相当于在以框架约束鉴定功能的基础上,还进一步收紧了口袋,使得鉴定无法充分发挥间接查明事实的作用。《规定》第一条不予委托鉴定的情形中列举了八种具体情形、一则兜底条款。

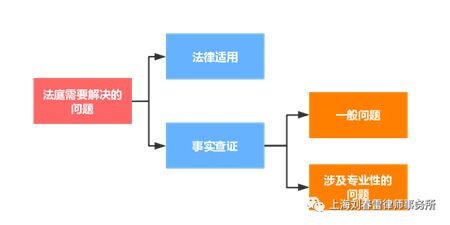

参照上图,在诉讼中法庭需要解决的问题包含了两个大的部分:法律适用问题和事实查证。而事实查证又可以分为一般性问题和专业性问题。实际上一般性问题和专业性问题时常是相互混淆、难以分割的。《规定》第一条仅仅通过列举的方法试图将不予鉴定的问题罗列详尽,这是不可能做到的。

这八种具体情形中,其一,“通过生活常识、经验法则可以推定的事实”,就本项而言,要如何界定范畴是否该有更加详尽的细则规定?譬如说晴天会看到太阳就属于生活常识类事实,但在古代,限于当时的认知水平下,滴血验亲也被认为是根据经验法则就可以推定的事实,如今我们都知道这是不靠谱的。那么如今很多看来可以通过生活常识、经验法就可以推定的事实,是否在科技发展多年后也会变成谬论?因此,一定需要有详尽的细则进行范畴的限定。

其二,“与待证事实无关联的问题”。关于这一项,什么是待证事实也需要有详细的限定。待证事实从广义上可以理解为整个案件的原貌,从狭义上则是指当事人双方争议的且需要通过证据予以证明的能够产生法律效果的具体事实,此处的“待证事实”究竟是哪个范畴,应予以明确。结合前文对鉴定功效可分为直接查明的功能和间接查明的功能,譬如,工程造价鉴定意见能直接证明工程造价的额度,这是直接查明功能;再结合已付款项,就可以得知尚未付款的额度是多少、是否与原告一方提出的诉讼请求中的额度相符,这就属于间接证明的功效。又譬如,关于财产继承的纠纷中,若通过笔迹鉴定得到鉴定意见认定某关键证据自书遗嘱为假,那么方能间接证明不存在真实有效合法的写有某分配方式的自书遗嘱,那么在遗产的分配中,就不必遵循前述遗嘱的安排,而是依法定进行分配,这也是对鉴定的间接证明功能的体现。另外,毕竟万事万物都是相关联的,“无关联”的程度究竟又是怎样的呢?同理,“对证明待证事实无意义的问题”也应当对何为“无意义”的外延作以明确。只有对“关联性”有着明确的界定,才能便于适用。譬如,《国际会计准则——关联方披露》中将关联方定义为:在财务和经营决策中,如果有一方有能力控制另一方或对另一方施加重大影响,则认定他们是关联方。《上海证券交易所上市公司规则》认为:直接或间接持有上市公司5%以上股份的自然人或法人,为上市公司的关联人士。《企业会计准则》则采用了控制、共同控制和重大影响三个判断标准鉴别关联方。香港联交所《上市规则》则将关联人士定义为:上市发行人的董事、最高行政人员或控股股东(有权在股东大会上行使或控制行使10%以上投票权的人士),及上述人士的联系人。明确了“关联方”的定义,方能合理应用。

关于“非专门性问题”不予委托鉴定这一点,笔者认为,正如前文所述一般性问题与专业性问题难以分割,同理,在诉讼实践中,其实很少存在纯粹的“专门性问题”或“非专门性问题”,它们往往交织在一起难以区分。若要彻底排除非专门性问题的鉴定,只会产生“专门性”的定义混淆、分割困难等多种实操问题,有何益处呢?

关于“法庭调查”,目前通过法庭调查得到的调查笔录一方面能够记录调查的程序是否合法,二是其中法庭调查的内容中“当事人的自述”中“自认”的部分可以用于定案。当事人自述的内容中对己不利的可以认定为“自认”,但若是对己有利的言词就需要承担相应的举证责任才能进一步证实。可见,法庭调查的效力有限,对存在的问题并不能仅通过一次调查就完全理清案件事实。同理,勘验的方法也存在上述的问题。鉴定与调查和勘验实则是相辅相成的。可见若以法庭调查或勘验的方法排除鉴定的适用,实际上并不能达到理清案件事实的效果。根据《民事诉讼法》第二百条[23]第五款,可知法院未进行必要的调查勘验属于再审的理由之一,可见调查的重要性。鉴定与调查的作用类似,都是为了查明案件事实,那么鉴定为何要被如此轻视呢?

“对当事人责任划分的认定”也缺乏明确的表述。在诉讼实务中,常常产生理论研究者无法预想的具体问题。譬如,当某案中原告提交一份录音,录音的内容是双方约定民间借贷的详细条款。但这份内容遭到了被告的否认,这时,原告只能向法院提出鉴定的申请。但若法院将这一申请视作责任的划分,拒绝原告提出的鉴定申请,那本案的案件事实便无法证明,真相将永远被埋藏。过去的一系列关于民事诉讼鉴定的规定已经明确了谁来提起鉴定,但如今《规定》却很可能堵死委托鉴定这条门路,何必徒增烦恼呢?

“法律适用问题”“测谎”的情形比较明确,不论是当事人还是法官都很好判断,譬如同一国籍的船舶碰撞纠纷适用船旗国法属于法律适用问题,在此不做赘述。

测谎具有几率性和科学性两大特质。首先,笔者对测谎的几率性进行介绍。民事诉讼司法鉴定并非是给出百分百确定的答案,而是通过控制检验技术,使误差占比极小,得出的结论有着非常高的可信度即可。例如,在亲权鉴定中,DNA亲子鉴定是当下最准确的鉴定方法,利用DNA进行亲子鉴定,只要作十几至几十个DNA位点作检测,如果全部一样,就可以确定亲子关系,如果有3个以上的位点不同,则可排除亲子关系,有一两个位点不同,则应考虑基因突变的可能,加做一些位点的检测进行辨别。DNA亲子鉴定,否定亲子关系的准确率几近100%,肯定亲子关系的准确率可达到99.99%。毕竟,不同人的DNA总会不同,即使是一对亲子关系,也只能有高概率的相同,而非完全相同。同理,在指纹鉴定中,由于印泥、按压力度、湿度等等多位因素的影响,不可能存在完全相同的指纹,得出的鉴定结论也只能得出一个概率,而非百分之百的肯定。

其次,科学性是测谎技术的本质属性。目前我国测谎所使用的仪器主要是多参量心理测试仪(Polygraph),俗称测谎仪,技术人员按照一定的程序步骤,运用它记录被测试人在回答问题时的心跳、血压、呼吸频率和深度、脑电波、声音、瞳孔、体温、皮肤电阻等方面的参数变化,然后予以分析判断,作出被测对象是否说谎的结论。在我国,测谎的具体实施过程大致是这样的:被测谎人会被安排在一个安静的房间内,在头部、胸口、脉搏处接入微小的电极(与医院测脑电图、心电图类似)。之后,被测试的人需要回答一系列问题,其中事先设计好的与案件有关的问题会被混杂在海量的问题当中,在被测试者回答问题的时候,仪器会收集被测试者的呼吸、心跳、脉搏、心电图等等数据。在需要回答的问题中,会有例如被测谎人的姓名这种非常简单且答案明确的问题,以此来记录当被测谎人在说真话时的数据,当回答了一连串这种与案情无关的简单问题后可以观察出被测谎人的数据稳定在某一个区间;之后提出与案情有关的问题时,若被测谎人说假话,那么这些数据会产生较大的波动,与之前的稳定区间不符,精密的仪器可以反映出这一变化。最终根据多项数据综合研究,就可以判断一个人回答某一个与案件有关的问题时说的是真话还是假话。其实这是测谎专家代法官就案件所涉的问题进行查明,得出一个倾向性的意见的过程。

测谎的科学性还在于被测谎人难以规避测谎技术的检测。有些人可能抱有侥幸心理认为自己可以通过调控情绪躲避测谎仪器的“侦查”,但实际上在人撒谎时,会产生心率、脑电波、眼球变化、身体姿势多个方面的变化,这是人体的自然反应,难以受主观意愿的控制。这与笔迹鉴定有异曲同工之妙,譬如,笔迹鉴定的常用原理——书写动力定型原理,就是根据人在长期书写训练中形成的一系列相对独立的条件反射,其强度、顺序等的自动化反应,具有一定的稳定性、相对独立性。因此,笔迹鉴定时只要对其中的一些书写特征进行系统比对,就能解开字条中的谜题。既然《规定》并未认为笔迹鉴定也应被从委托鉴定事宜中剔除,那么为何与之同逻辑的测谎却要被区别对待呢?笔者相信,在现有技术下,撒谎者已经难以逃脱测谎技术的侦查,随着科技的进步,测谎的准确性只会不断攀升。

测谎虽不能直接证明案件事实,但可以辅助判断证言证词的真伪。在司法鉴定中使用测谎技术的逻辑是:被测谎人甲的供述往往是对案件事实全部或部分的展现;对甲进行测谎以证明其供述的真实性;将甲的供述真实性这一属性附着于甲的供述;再由法官对附着着真实性的供述进行分析,最终对案件事实究竟如何作以认定。其实不仅仅是测谎,很多鉴定项目也不能直接证明案件事实,仅仅是辅助判断证据真伪。譬如,在证明一份自书遗嘱是否有效时,从逻辑上倒推:要证明自书遗嘱是否有效,就要证明自书遗嘱是否是被继承人的真实意思表示,那么就要证明遗嘱的真实性,因此要进行笔迹鉴定。若按《规定》所要求的能够参与委托鉴定的必须是“查明案件事实的专门性问题”,那笔迹鉴定是否也应该排除在外?毕竟,鉴定出笔迹是否同一后,也不能直接查明案件事实,而是要经过论证方可。

参考历史记载,我国利用测谎手段查明案件事实的方法由来已久。在沈括的《梦溪笔谈》中有这样一个小故事:陈述古当县令时,有家富户被盗,告到官府,捉住了几个人,但不知道谁是真正的盗贼。陈述古就哄他们说:“某寺里有一口钟,非常灵验,它能把真正的盗贼辨认出来。”于是,就打发人去把这口钟迎到县府衙门来。接着,把囚犯们引来站在钟的前面,当面告诉他们说:“没有做盗贼的摸这钟就没有声音,做了盗贼的一摸就会发出声音。”陈述古暗暗派人用墨汁涂钟,之后才叫那些囚犯一个个地把手伸进那围幕里去摸钟。摸了一会儿,叫他们把手拿出来检验,只见手上都有墨迹,独有一个囚犯手上没有,这就是真正的强盗,因为他怕钟发出声音,所以不敢去摸。可见,古人已有巧妙应用测谎手段查明案件事实的智慧。

如今随着科技的发展,测谎技术也不断更新。美国、加拿大和欧盟也正在加紧测试一项测谎研究,其主要被用来判断一个人是否会是在企图欺骗官员。这项技术结合了智能图像识别技术,来发现潜在的移动迹象,比如眼球转动、声调变化、奇怪身体姿势或面部表情动作等。而且根据CNBC的一份报告,其能够将潜在的欺骗发现准确率提高80 %。值得注意的是,这项技术早在六年前就已经布控,AI在这两年的迅速兴起,也让它的进展更为迅速。而在这些识别技术中,眼球追踪有可能成为AI大显身手的一面。目前无论是在人车交互还是进行手机控制,眼球追踪都已经成为了热门话题并取得了一定的成果。在测谎方面,美国犹他大学的科学家已经研发除了一款测谎仪,通过对人提问,来观察其瞳孔扩张细节、反应时间、阅读时间等一系列数据,从而判断是否说谎。那么,在AI的加持下,这项眼球分析工作很有可能变得更加细腻。

可以说,测谎并未“一测定乾坤”,它使案件事实证明变得更加立体、充分。譬如说,在诉讼实践中,其实极少使用测谎的手段,法官往往是在难以判断双方论述的真实性时,会询问当事人是否进行测谎,根据双方当事人对待测谎的态度不一,从而使法官心理确信某一方所说的更加真实,而非仅通过测谎结果就判定某一方胜诉或败诉。例如,当法官提出进行测谎时,如果有一方拒绝测谎,且这一方当事人不能提供合理的拒绝测谎的理由,则会使法官在作出判断时认为对方当事人所说的更加可信。

在春雷所曾经代理的一起劳动纠纷案件中,原告胡蝶(化名)因连日旷工被退工后,在停发工资长达近6个月左右的时间里没有跟被告上海XX公司主张过任何工资及沟通返岗事宜,却声称自己并未收到退工通知。经过劳动仲裁,上海XX公司要赔偿胡蝶十几万元的违法解除劳动赔偿金。上海XX公司不服仲裁裁决,诉至法院。在审理过程中,就胡蝶是否收到退工通知对案件的走向有重大影响。春雷所作为上海XX公司的代理人,请求法院委托有资质的鉴定机构对胡蝶进行测谎鉴定。春雷所提出这一申请后,胡蝶的口风就变得不那么坚定,我们的对手萌生了退意。真金不怕火炼,是谎言就迟早会被戳穿。若不是心中有鬼,胡蝶为何会惧怕测谎呢?可想而知,法官也会有如此的考量。由此可见,测谎有着它独特的价值。

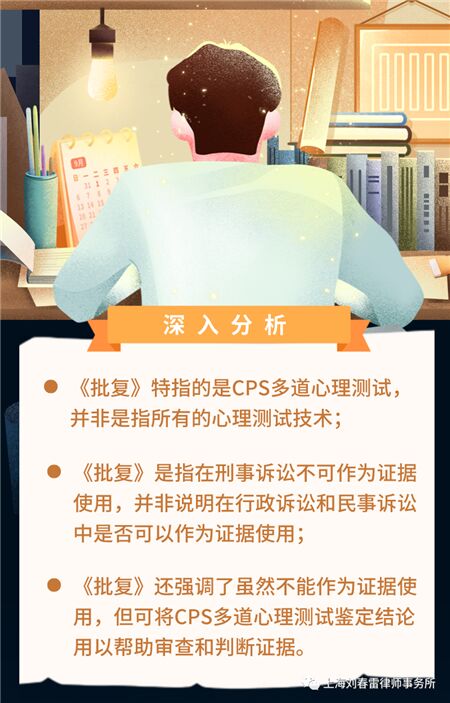

说到测谎是否属于鉴定,虽然我国在这方面的规定看似冗杂矛盾,但其实是有法可依的。已知,1999年9月最高人民检察院发布《关于CPS多道心理测试鉴定结论能否作为诉讼证据使用问题的批复》(下称:《批复》),明确了CPS多道心理测试(俗称测谎)鉴定结论与刑事诉讼法规定的鉴定结论不同,不属于刑事诉讼法规定的证据种类。人民检察院办理案件,可以使用CPS多道心理测试鉴定结论帮助审查、判断证据,但不能将CPS多道心理测试鉴定结论作为证据使用。看似《批复》是否定了测谎鉴定结论的证据效力,其实应当进行更加深刻的分析:

同时,司法部《法医类司法鉴定执业分类规定》(下称:《法医执业规定》)第三十三条中,将“多道心理生理测试(测谎)作为法医精神病鉴定下的一项鉴定项目”,因此可知测谎属于法医类鉴定。又因《全国人民代表大会关于司法鉴定管理问题的决定》(下称:《司法鉴定决定》)第二条[24]将法医类鉴定囊括在司法鉴定业务当中,故而可以得出:测谎作为法医类鉴定项目,也属于司法鉴定业务的子项。

综上,这些过去看似打架的法条经过梳理,我们可以发现在《规定》出台之前,测谎在民事诉讼中作为司法鉴定的内容是完全正当合理的。在鉴定机构的鉴定业务中分明包括了测谎的情况下,《规定》将测谎从民事诉讼委托鉴定中移出,相当于司法部认为“测谎是鉴定的内容”,但中华人民共和国最高人民法院(下称:最高法)却认为“测谎不能用以民事诉讼委托鉴定”,在双方各说各有理的情况下,岂不是产生了测谎技术存在于鉴定机构的业务之中却无法应用的结果?

参照《中华人民共和国立法法》(下称:《立法法》),可知《法医执业规定》为司法部指定的行政法规,《司法鉴定决定》为规范性法律文件。根据《最高人民法院印发<最高人民法院关于司法解释工作的规定>的通知》(下称:《司法解释工作规定》)第六条[25]可知《规定》属于司法解释。那么,司法解释和行政法规的效力该如何比较呢?笔者认为,司法解释来源于《关于加强法律解释工作的决议》和《中华人民共和国人民法院组织法》赋予最高法的法律解释权,但这与全国人民代表大会常委委员会行使解释宪法和解释法律的权力完全不同,该解释权限于解释审判和检察工作中具体应用法律、法令的问题,这意味着最高法的司法解释就只能就法律、法令在具体案件的应用中进行解释。但《司法解释工作规定》第五条规定“最高人民法院发布的司法解释,具有法律效力”,这显然是最高法自己给自己赋予立法权,试图在全国内建立普遍的约束力、跻身和法律同等效力的地位,这显然违反了前述法律对最高法解释权的规定。在一定程度上造成了我国当下司法解释繁杂、法律适用混乱、规范性法律文件位阶层级不清的局面。若细究司法解释的位阶,学术界的主流观点是:根据现有立法,并未明确司法解释的效力与法律平级;但在实际应用中,往往出现司法解释与法律效力平级的情况。

另一方面,《法医执业规定》作为行政法规是明确的法律渊源,其效力仅次于宪法和法律。根据《宪法》中全国人民代表大会常务委员会(下称:全国人大常委会)的职权可以推断出其作出的具有规范性的决议应也属于“法律”类的法的渊源,《司法鉴定决定》由全国人大常委会作出,因此应属于法律类法的渊源。

依照《立法法》第八十八条[26]的规定,若依照学术界的主流观点,那么《规定》的效力将次于《司法鉴定决定》和《法医执业规定》;若依照实务中司法解释与法律效力平级的习惯来看,《规定》的效力将与《司法鉴定决定》持平,高于《法医执业规定》。根据《司法解释工作规定》第二十六条[27],可知最高法出台的司法解释应向全国人大常委会备案。故而在行政法规、司法解释、法律效力犹疑不定时,根据《立法法》第九十九条[28],最终应当由全国人大常委会进行审查。

《规定》对委托鉴定的限制竟引起如此巨大的风浪,制造出实务中法律法规适用如此尴尬的处境,笔者认为《规定》将测谎移出的行为是否正确实在是有待商榷。

鉴定也并非是一个单一的范畴,它具有多样性。鉴定中存在着需要进行“同一认定”的鉴定和根本不涉及“同一认定”的鉴定,例如活体损伤鉴定、环境监测司法鉴定、工程造价司法鉴定等等,都属于不涉及“同一认定”的鉴定。而本部分所讨论的“同一认定”是指鉴定中运用一定的科学技术手段,以确定被检验的客体(人或物)同涉及矛盾争议点的那个客体(人或物)是否同为一人或同为一物,或来源于同一个人或同一个物,这种方法通常用于痕迹检验、笔迹检验和人相照片鉴定。同一认定指检验客体物是否同一的过程,并非检验的结果。同一认定的结果可能得到肯定的或者否定的两种结论。肯定结论称为“同一”,否定结论则为“不同一”。在司法实践中,进行同一认定之所以可能,是因为受检验的客体物具有特定性和相对稳定性。一切处于运动变化发展中的物,尤其是有体物,都有其相对静止、暂时平衡和稳定的状态,稳定性就是物的重要特性在一定时间内保持不变。所以要认定绝对的同一虽然是不可能的,但在一定条件下,一定时间内,对处于相对稳定状态中的管体物认定其为同一,则是可能的。

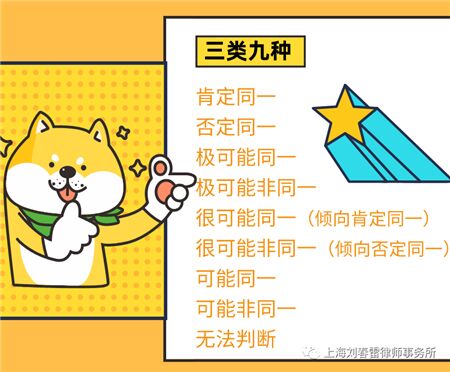

《规定》对从事文书鉴定中的笔迹鉴定、印章印文鉴定、印刷文件鉴定以及声像资料鉴定中的录音、录像鉴定等涉及同一认定意见的鉴定机构、鉴定人而言,冲击较大。任何时候,人类的活动都会受到科学技术条件的制约,也正是为了更好地活动,科学技术才会被推动着向前发展。从技术标准角度而言,限于客观鉴定条件所制的前提下,原本是允许非确定性鉴定意见表述的,这一点合情合理。譬如,依据《笔迹鉴定技术规范GB∕T 37239-2018》(下称:《笔迹鉴定规范》)“9.1鉴定意见的种类”可知,笔迹鉴定意见分为确定性意见、非确定性意见和法判决三类九种:

根据《笔迹鉴定规范》“10.4非确定性鉴定意见的表述”和“10.5其他情况的表述”可知《笔迹鉴定规范》不仅容许非确定性鉴定意见存在,甚至对其表述都有着详细完备的规定。《印章印文鉴定技术规范GB∕T 37231-2018》中也有类似的规范。

但如今根据《规定》要求,“同一认定意见使用不确定性表述的”,将被视为未完成鉴定事项,并触发补充鉴定或重新鉴定的启动,甚至还可能需退回已收取的鉴定费用。这对于鉴定人而言,无疑带来了更大的压力。

与刑事诉讼严格的“排除合理怀疑”证据规则有所不同,民事诉讼证据遵循的是“高度盖然性”标准,这意味着如果双方当事人举出相反的证据势均力敌,但都不能足够依据哪一方证据判断时,法官应当结合案件情况,对于证明力更大的一方证据予以确认。因此,对于同一认定意见的表述是否要非常确定,或许不必作过高的要求。例如,在确认一份自书遗嘱的效力时,若已有证据无法遗嘱证明有效亦或是无效,此时通过笔迹鉴定得到的鉴定意见是“极可能同一”。这种情况下,请求法院确定遗嘱无效的当事人若不能提供充分的证据证明遗嘱无效,那么法官结合其他已有证据并参考鉴定意见,很可能会作出认定该自书遗嘱有效的判决。并且,这一判决完全是合法合理的。

在我国民事诉讼实务中,当事人双方往往都不能提供充分的证据形成完善的证据链条,完美地佐证自己的诉讼请求合法合理。若要求鉴定人、鉴定机构出具的同一性鉴定意见必须是确定性表述,这岂不是给鉴定人和鉴定机构施加了高于案件当事人的责任?未免有些强人所难。

科技可以提高生产力,通过使用委托鉴定信息平台,法院能够更好地与鉴定机构、鉴定人合作,并加强对鉴定机构的管理。我国已经建立了全国统一的委托鉴定信息平台[29],但目前根据笔者进入该平台搜索发现,很多省市的鉴定机构信息并未上传,目前能够查找到的只有山东、江苏、浙江、广西的鉴定机构信息。根据调查,各省市存在自建委托鉴定信息平台、并未与全国委托鉴定信息平台互联互通的情况;甚至各省市的委托鉴定信息平台建设也并不完善,发达地区与欠发达地区的差异巨大。例如,广东已经建成了这一平台,并且已经在推进司法鉴定“一网通办”的工作,非常有利于群众申办、查询案件。但其他一些尚未建立委托鉴定信息平台的省份,若需要查询鉴定机构或鉴定人的信息,还需通过人民法院诉讼资产网,才能转至人民法院对外委托专业机构专业人员信息平台。

既然要通过一个平台来加强对鉴定机构和鉴定人的管理,自然需要做好这一平台的对外宣传和推广,使这一平台能够受公民监督,才能让公开透明落到实处。

[1]《中华人民共和国民事诉讼法》

第六十三条证据包括:

(一)当事人的陈述;

(二)书证;

(三)物证;

(四)视听资料;

(五)电子数据;

(六)证人证言;

(七)鉴定意见;

(八)勘验笔录。

证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据。

[2]《中华人民共和国行政诉讼法》

第三十三条证据包括:

(一)书证;

(二)物证;

(三)视听资料;

(四)电子数据;

(五)证人证言;

(六)当事人的陈述;

(七)鉴定意见;

(八)勘验笔录、现场笔录。

以上证据经法庭审查属实,才能作为认定案件事实的根据。

[3]《中华人民共和国刑事诉讼法》

第五十条可以用于证明案件事实的材料,都是证据。

证据包括:

(一)物证;

(二)书证;

(三)证人证言;

(四)被害人陈述;

(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;

(六)鉴定意见;

(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;

(八)视听资料、电子数据。

证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。

[4] 证据客观性批判,《清华法学》VoL13,No.6(2019),张保生、阳平。

[5] 陈瑞华,北京大学法学院教授,刑事诉讼法学专家,擅长于刑事证据理论研究。

[6] 张卫平,清华大学法学院教授,民事诉讼法学专家,擅长于民事证据理论研究。

[7]《中华人民共和国民事诉讼法》

第六十四条当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。

当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据,或者人民法院认为审理案件需要的证据,人民法院应当调查收集。

人民法院应当按照法定程序,全面地、客观地审查核实证据。

[8]《中华人民共和国民事诉讼法》

第六十八条证据应当在法庭上出示,并由当事人互相质证。对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据应当保密,需要在法庭出示的,不得在公开开庭时出示。

[9]该例子来自于学术讲座:证据的概念三人谈。主讲人:张卫平、陈瑞华、何家弘。

[10]《司法鉴定程序通则》

第二条司法鉴定是指在诉讼活动中鉴定人运用科学技术或者专门知识对诉讼涉及的专门性问题进行鉴别和判断并提供鉴定意见的活动。司法鉴定程序是指司法鉴定机构和司法鉴定人进行司法鉴定活动的方式、步骤以及相关规则的总称。

[11]《人体损伤程度鉴定标准》

第一条本标准根据《中华人民共和国刑法》 有关规定,以医学和法医学的理论与技术为基础,结合法医检案的实践经验制定,为轻伤鉴定提供根据。

第三十三条肋骨骨折(一处单纯性肋骨线形骨折除外)。

[12]《中华人民共和国民事诉讼法》

第七十六条当事人可以就查明事实的专门性问题向人民法院申请鉴定。当事人申请鉴定的,由双方当事人协商确定具备资格的鉴定人;协商不成的,由人民法院指定。

当事人未申请鉴定,人民法院对专门性问题认为需要鉴定的,应当委托具备资格的鉴定人进行鉴定。

第七十七条鉴定人有权了解进行鉴定所需要的案件材料,必要时可以询问当事人、证人。

鉴定人应当提出书面鉴定意见,在鉴定书上签名或者盖章。

第七十八条当事人对鉴定意见有异议或者人民法院认为鉴定人有必要出庭的,鉴定人应当出庭作证。经人民法院通知,鉴定人拒不出庭作证的,鉴定意见不得作为认定事实的根据;支付鉴定费用的当事人可以要求返还鉴定费用。

[13]《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》

第一百二十一条当事人申请鉴定,可以在举证期限届满前提出。申请鉴定的事项与待证事实无关联,或者对证明待证事实无意义的,人民法院不予准许。

人民法院准许当事人鉴定申请的,应当组织双方当事人协商确定具备相应资格的鉴定人。当事人协商不成的,由人民法院指定。

符合依职权调查收集证据条件的,人民法院应当依职权委托鉴定,在询问当事人的意见后,指定具备相应资格的鉴定人。

[14]《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》

第七十九条鉴定人依照民事诉讼法第七十八条的规定出庭作证的,人民法院应当在开庭审理三日前将出庭的时间、地点及要求通知鉴定人。

委托机构鉴定的,应当由从事鉴定的人员代表机构出庭。

第八十条鉴定人应当就鉴定事项如实答复当事人的异议和审判人员的询问。当庭答复确有困难的,经人民法院准许,可以在庭审结束后书面答复。

人民法院应当及时将书面答复送交当事人,并听取当事人的意见。必要时,可以再次组织质证。

第八十一条鉴定人拒不出庭作证的,鉴定意见不得作为认定案件事实的根据。人民法院应当建议有关主管部门或者组织对拒不出庭作证的鉴定人予以处罚。

当事人要求退还鉴定费用的,人民法院应当在三日内作出裁定,责令鉴定人退还;拒不退还的,由人民法院依法执行。

当事人因鉴定人拒不出庭作证申请重新鉴定的,人民法院应当准许。

第八十二条经法庭许可,当事人可以询问鉴定人、勘验人。

询问鉴定人、勘验人不得使用威胁、侮辱等不适当的言语和方式。

[15]《中华人民共和国民事诉讼法》

第七十九条当事人可以申请人民法院通知有专门知识的人出庭,就鉴定人作出的鉴定意见或者专业问题提出意见。

[16]《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》

第一百二十二条当事人可以依照民事诉讼法第七十九条的规定,在举证期限届满前申请一至二名具有专门知识的人出庭,代表当事人对鉴定意见进行质证,或者对案件事实所涉及的专业问题提出意见。

具有专门知识的人在法庭上就专业问题提出的意见,视为当事人的陈述。

人民法院准许当事人申请的,相关费用由提出申请的当事人负担。

[17]《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》

第一百二十三条人民法院可以对出庭的具有专门知识的人进行询问。经法庭准许,当事人可以对出庭的具有专门知识的人进行询问,当事人各自申请的具有专门知识的人可以就案件中的有关问题进行对质。

具有专门知识的人不得参与专业问题之外的法庭审理活动。

[18]《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》

第八十三条当事人依照民事诉讼法第七十九条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百二十二条的规定,申请有专门知识的人出庭的,申请书中应当载明有专门知识的人的基本情况和申请的目的。

人民法院准许当事人申请的,应当通知双方当事人。

[19]《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》

第八十四条审判人员可以对有专门知识的人进行询问。经法庭准许,当事人可以对有专门知识的人进行询问,当事人各自申请的有专门知识的人可以就案件中的有关问题进行对质。

有专门知识的人不得参与对鉴定意见质证或者就专业问题发表意见之外的法庭审理活动。

[20]《中华人民共和国民事诉讼法》

第七十八条当事人对鉴定意见有异议或者人民法院认为鉴定人有必要出庭的,鉴定人应当出庭作证。经人民法院通知,鉴定人拒不出庭作证的,鉴定意见不得作为认定事实的根据;支付鉴定费用的当事人可以要求返还鉴定费用。

[21]《全国人民代表大会常务委员会司法鉴定管理问题的决定》

二、国家对从事下列司法鉴定业务的鉴定人和鉴定机构实行登记管理制度:

(一)法医类鉴定;

(二)物证类鉴定;

(三)声像资料鉴定;

(四)根据诉讼需要由国务院司法行政部门商最高人民法院、最高人民检察院确定的其他应当对鉴定人和鉴定机构实行登记管理的鉴定事项。

法律对前款规定事项的鉴定人和鉴定机构的管理另有规定的,从其规定。

[22] 使用Alpha系统进行模糊检索。

[23]《中华人民共和国民事诉讼法》

第二百条当事人的申请符合下列情形之一的,人民法院应当再审:

(一)有新的证据,足以推翻原判决、裁定的;

(二)原判决、裁定认定的基本事实缺乏证据证明的;

(三)原判决、裁定认定事实的主要证据是伪造的;

(四)原判决、裁定认定事实的主要证据未经质证的;

(五)对审理案件需要的主要证据,当事人因客观原因不能自行收集,书面申请人民法院调查收集,人民法院未调查收集的;

(六)原判决、裁定适用法律确有错误的;

(七)审判组织的组成不合法或者依法应当回避的审判人员没有回避的;

(八)无诉讼行为能力人未经法定代理人代为诉讼或者应当参加诉讼的当事人,因不能归责于本人或者其诉讼代理人的事由,未参加诉讼的;

(九)违反法律规定,剥夺当事人辩论权利的;

(十)未经传票传唤,缺席判决的;

(十一)原判决、裁定遗漏或者超出诉讼请求的;

(十二)据以作出原判决、裁定的法律文书被撤销或者变更的;

(十三)审判人员审理该案件时有贪污受贿,徇私舞弊,枉法裁判行为的。

[24]《全国人民代表大会常务委员会司法鉴定管理问题的决定》

二、国家对从事下列司法鉴定业务的鉴定人和鉴定机构实行登记管理制度:

(一)法医类鉴定;

(二)物证类鉴定;

(三)声像资料鉴定;

(四)根据诉讼需要由国务院司法行政部门商最高人民法院、最高人民检察院确定的其他应当对鉴定人和鉴定机构实行登记管理的鉴定事项。

法律对前款规定事项的鉴定人和鉴定机构的管理另有规定的,从其规定。

[25]《最高人民法院印发<最高人民法院关于司法解释工作的规定>的通知》

第六条司法解释的形式分为“解释”、“规定”、“批复”和“决定”四种。

对在审判工作中如何具体应用某一法律或者对某一类案件、某一类问题如何应用法律制定的司法解释,采用“解释”的形式。

根据立法精神对审判工作中需要制定的规范、意见等司法解释,采用“规定”的形式。

对高级人民法院、解放军军事法院就审判工作中具体应用法律问题的请示制定的司法解释,采用“批复”的形式。

修改或者废止司法解释,采用“决定”的形式。

[26]《中华人民共和国立法法》

第八十八条法律的效力高于行政法规、地方性法规、规章。

行政法规的效力高于地方性法规、规章。

[27]《最高人民法院印发<最高人民法院关于司法解释工作的规定>的通知》

第二十六条司法解释应当自发布之日起三十日内报全国人民代表大会常务委员会备案。

备案报送工作由办公厅负责,其他相关工作由研究室负责。

[28]《中华人民共和国立法法》

第九十九条国务院、中央军事委员会、最高人民法院、最高人民检察院和各省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会认为行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例同宪法或者法律相抵触的,可以向全国人民代表大会常务委员会书面提出进行审查的要求,由常务委员会工作机构分送有关的专门委员会进行审查、提出意见。

前款规定以外的其他国家机关和社会团体、企业事业组织以及公民认为行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例同宪法或者法律相抵触的,可以向全国人民代表大会常务委员会书面提出进行审查的建议,由常务委员会工作机构进行研究,必要时,送有关的专门委员会进行审查、提出意见。

有关的专门委员会和常务委员会工作机构可以对报送备案的规范性文件进行主动审查。

[29]人民法院委托鉴定系统 http://dwwtjd.court.gov.cn/